En toutes

lettres

![]()

PHŒNIX

« Alphabetical »

Phœnix avait bien travaillé son ABC musical avec United (Source / Virgin, 2000), premier album écrit comme une association sinon une collection de genres et de groupes. Manquait-il quelques exercices ou effets de style à son répertoire ? Le nouvel Alphabetical (Source / Virgin, 2004) cite le new jack swing et le hip-hop soul, deux caractères d’un R’&B’ auquel s’est exercé le quatuor, gardant la tête froide en studio pour graver ce disque en lettres de feu.

Puisque l’enjeu était de taille, Phœnix a donné à Discotexte une interview majuscule.

Discotexte : Près de quatre ans séparent la sortie de votre premier album, United, de celle, imminente, d’Alphabetical. Que s’est-il passé entre les deux ?

Thomas Mars : On a tourné deux ans. Et puis on a mis deux ans à faire ce nouvel album. Pendant les deux ans de tournée, on n’a pas écrit de chansons – c’était quelque chose qu’on ne voulait pas faire –, et de retour en studio, on était complètement vidés, on n’avait plus aucune substance…

Christian Mazzalai : En fait, on voulait faire quelque chose de nouveau pour nous, et ça a mis du temps d’essayer de sortir des rails, de casser une sorte de roue-libre créatrice : le but du jeu, c’était vraiment de s’amuser, donc de révolutionner notre manière de travailler.

Thomas Mars : Et surtout, de gagner en indépendance, aussi.

C’est-à-dire ?

Thomas Mars : Que notre home-studio soit un vrai studio où tu puisses…

Christian Mazzalai : (l’interrompant) C’est notre garage !

Toujours ce même garage aménagé où vous répétiez quand vous étiez au collège, à Versailles ?

Thomas Mars : Exactement. Qui est de plus en plus pro’. Il s’est un peu agrandi, depuis : pour cet album, on a annexé quelques pièces, en plus de la salle de mixage, et rajouté quelques éléments de matos qui nous ont permis de mieux juger ce que l’on faisait, ce que l’on jouait et ce que l’on écoutait.

Christian Mazzalai : Mais c’est quand même resté assez « roots ». C’est ce qu’on voulait : un truc assez amateur, dans le sens « non professionnel ». On aurait très bien pu enregistrer entièrement notre album dans un vrai studio, mais non : on voulait vraiment avoir nos sons…

Thomas Mars : Et capter les petits moments de magie qui surviennent à 4 h 00 du matin, alors qu’on n’est que deux ou trois dans le studio : tu ne sais pas pourquoi ni comment, mais, parfois la magie opère justement quand il y a des moments de solitude… Disons qu’on voulait à tout prix éviter d’être enfermés dans un studio…

Christian Mazzalai : Et d’être influencés par quelque chose d’extérieur…

Étiez-vous vraiment cloîtrés ? Avec des horaires fixes de travail ?

Christian Mazzalai : Cloîtrés, ouais. Mais on n’avait pas d’horaires : on bossait surtout l’après-midi, et on restait là toute la nuit…

Et comment y travailliez-vous : les mélodies, les gimmicks s’imposaient-ils au fur et à mesure des improvisations, des « bœufs » ?

Thomas Mars : Non, on essaye d’éviter les « bœufs », en général…

Christian Mazzalai : On en a tellement fait dans notre jeunesse ! Entre 17 et 20 ans, on n’a fait que ça : jouer, improviser, « faire des bœufs » ! On en a fait le tour !

Thomas Mars : On n’a jamais rien trouvé en « bœuf » ; on ne se surprend pas en « bœuf » : on est tellement dépendants les uns des autres…

Christian Mazzalai : On se connaît tellement par cœur…

Thomas Mars : …que l’on va à chaque fois dans la même direction.

Christian Mazzalai : Tout part d’une idée, et après, tout peut arriver. Ça fonctionne de manière empirique : progressivement, la chanson se construit, et on essaie de trouver le ton juste – dans l’émotion plus que dans la bidouille du son, j’entends. Et c’est cette recherche-là qui prend le plus de temps.

Un an après la sortie de United, Deck D’Arcy, votre bassiste, m’annonçait justement comme il allait être compliqué pour « quatre perfectionnistes » comme vous de construire un deuxième album…

Thomas Mars : C’est vrai que ça a été chaud ! Voilà pourquoi on a mis deux ans pour faire cet album ! Et pourquoi on a simplement fait appel à un mixeur dans le processus de fabrication : si on avait fait intervenir un producteur, on ne s’en serait pas sortis. À quatre, ça peut aller quatre fois plus vite ; mais il suffit que l’un d’entre nous ait une vision un peu destructrice du morceau, et ça ralentit considérablement les choses – de vrais sables mouvants ! Parce que détruire, c’est vachement plus facile que d’écrire…

Christian Mazzalai : On a énormément détruit, d’ailleurs. On est très, très durs par rapport à nous-mêmes. On ne laisse rien passer. On aurait pu faire un album en un mois : après tout, on les connaît, les trucs un peu efficaces… On a eu plein d’idées, des milliards d’idées qu’on a testées, des bribes ou des morceaux entiers qu’on a éliminés parce ça ne marchait pas, parce qu’il n’y avait pas d’émotion.

Thomas Mars : Sachant qu’on travaille sur les morceaux 24 h/24, je pense qu’on a à peu près expérimenté tous les schémas possibles et imaginables… Et puis, en général, les choses essentielles dans la musique, tu les reconnais. Il y a des signes qui ne trompent pas : tu « sais » parce que tu es heureux, que tu peux entendre plein de fois un morceau sans jamais t’en lasser. Après, il y a d’autres morceaux où tu dois un peu te forcer pour qu’ils réussissent à te séduire ; mais là, déjà, ce n’est pas bon si, quand tu en écoutes un, tu te dis : « C’est peut-être bien, mais il faudrait le bosser. »

Christian Mazzalai : Il faut vraiment que l’idée de base soit assez belle pour qu’elle puisse générer plein de sentiments… Après, il y a dix mille façons d’arranger une chanson !

Thomas Mars : Encore une fois, on bosse vraiment de façon empirique. Et si on ne fait pas vraiment appel à des gens de l’extérieur, c’est parce que ce sont des moments où l’on est assez fragiles : il suffit que tu aies le moindre doute et tu te laisses influencer. Notre seul point de repère, je crois, par rapport à l’aboutissement d’un morceau, c’est quand les quatre sont d’accord.

Vous semblez effectivement très exigeants avec vous-mêmes. Quelle intention a su vous convaincre tous les quatre quand vous êtes entrés en studio ?

Christian Mazzalai : On n’avait aucun concept préétabli. On voulait faire un truc hyper « futuristique » pour nous, c’est-à-dire avec le moins de références possibles au passé. Ça, c’est ce qu’on avait fait sur le premier album : on s’était amusés à prendre des tubes de tous les styles et à les foutre ensemble – une pratique un peu interdite dans la musique. C’était marrant. Mais là, on voulait faire un truc plus « honnête », enfin… le plus « nous », le plus personnel possible, quoi.

Thomas Mars : Et nous surprendre nous-mêmes. Ce deuxième album, c’est une manière de dire ce qui a changé, de dire comment tu vois les choses aujourd’hui. Avec United, on a dit beaucoup à propos de nous, mais de plein de façons différentes. Il y a quatre ans, ce qui était intéressant, c’était de faire un album pour nous, où il avait ce côté un peu « catalogue de styles », même si on ne l’a pas fait consciemment – on s’en est rendu compte vraiment après. On avait juste cette volonté de mettre tout ce qui nous avait influencés sur un seul disque, avec l’idée de casser les barrières qui se dressent entre les uns et les autres quand on est jeunes seulement parce que tel mec, à l’école, n’écoute que du rock et que les autres n’en écoutent pas : nous, on écoutait de tout. United, c’était un album de jeunesse. Maintenant, je ne pense pas non plus qu’on soit matures, mais pour Alphabetical, on savait ce qu’on ne voulait pas faire, on savait dans quelle direction aller – même si, au final, on ne maîtrise jamais totalement l’histoire…

Les deux albums s’opposent radicalement. Souhaitiez-vous précisément aller à l’encontre de ce que vous aviez déjà fait ?

Thomas Mars : Pas forcément à l’encontre, mais on souhaitait vraiment faire quelque chose de différent.

Christian Mazzalai : La seule idée de départ, c’était, cette fois, de faire un album qui n’aille que dans une seule direction. Et puis d’explorer à fond cette direction : c’est-à-dire trouver un thème général, une atmosphère avec un beat, un concept rythmique assez jouissif.

Thomas Mars : Un rapport plus physique…

Avec sa palette de styles, United était un album très coloré, fouillis mais fouillé, chaleureux. À la première écoute, Alphabetical semble moins enjoué, plus froid, parfois même sombre, comme si la mélancolie, beaucoup plus présente dans la voix et les textes, et la production si « léchée », instauraient volontairement une certaine distance…

Christian Mazzalai : Il y a pourtant un côté ultra chaud dans le nouvel album ! Et à la fois, c’est vrai qu’il y a un côté froid, un versant très sombre. C’est ambiguë…

Thomas Mars : Je pense que la tension, la part sombre du disque, se ressent parce qu’on n’a pas voulu trahir le fait que l’on se soit enfermés dans un studio pendant deux ans ; on n’a pas voulu donner l’impression d’avoir été, genre, en Californie, pendant un mois ! Alors, il y a plusieurs couches dans cet album, et tu peux ressentir les moments un peu durs qu’on a passés dans le studio. En fait, c’est un album hybride qui te fait basculer d’un côté ou de l’autre. Prenons l’exemple d’une chanson où tu as une boîte à rythmes qui joue les sons d’une vraie batterie enregistrée : certains vont entendre une batterie, donc un son chaud, et d’autres vont distinguer la boîte à rythmes, plus froide. Il y a plusieurs niveaux d’écoute.

Ce n’était que mon avis. Quelles autres impressions avez-vous recueillies ?

Christian Mazzalai : J’ai plein de copines qui m’ont dit : « Ouais, il est trop chaud, l’album ! » Mais on ne sait pas trop encore comment le public va réagir.

Thomas Mars : Les gens qui se manifestent dès le début, ce sont toujours ceux qui aiment… Mais cette première étape pendant laquelle tu partages ta musique, que tu peux faire écouter à des gens que tu apprécies et que tu vois un peu leurs réactions, cette période pendant laquelle tu maîtrises, tu « retiens » encore tes chansons avant qu’elles ne vivent leur propre vie, ça, ce sont les meilleurs moments. Une fois que l’album est sorti, tu ne contrôles plus rien.

Et comment les médias ont-ils accueilli Alphabetical ? Car vous donnez là vos premières interviews…

Thomas Mars : En France, effectivement, on n’a pas encore de critique. Mais ailleurs – la promo’ a commencé par l’étranger, où on a un peu joué –, pour l’instant, c’est bon… (Christian s’excuse et nous annonce qu’il doit partir) Tu sais, pour revenir à ce que tu disais, je pense que ça dépend pas mal des conditions, aussi, dans lesquelles tu écoutes l’album : par exemple, il m’a paru froid à certains moments – le matin, en voiture – et il m’a paru beaucoup plus chaud à d’autres – la nuit, chez moi, sur ma chaîne. Ça dépend de plein de trucs : ce que tu faisais avant, ce qui va t’arriver après… Genre, là, j’ai redécouvert un album où le chaud/froid, pour le coup, est assez dément : Plastic Ono Band (Apple Records / EMI, 1970) [du groupe Plastic Ono Band, mais considéré comme le premier album solo de John Lennon après la séparation des Beatles, ndlr]. Pour moi, c’était carrément l’album le plus froid de tous les temps ; je l’ai récemment réécouté sur la chaîne que j’ai achetée, et il est « chaud », enfin, il est à l’opposé de ce que j’avais en mémoire ! Enfin, tout ça, c’est tellement subjectif…

« Il y a quatre ans, avec "United", on a dit beaucoup à propos de nous, mais de plein de façons différentes. C’était un album de jeunesse. "Alphabetical", c’est une manière pour nous de dire ce qui a changé, et comment on voit les choses aujourd’hui. »

Thomas Mars

Puisque nous avons parlé du son d’Alphabetical, peut-on aborder son écriture ?

Thomas Mars : Ce qu’on aime, c’est l’idée de créer notre propre langage : d’avoir des choses assez complexes, faites avec des mots assez simples, en général, mais qui reviennent, qui se mélangent, et qui donnent, au final, une vision assez complète d’un sujet. Par exemple, il y a trois ou quatre titres dans l’album où la mélodie ou les paroles peuvent coller sur une autre chanson. Donc, nous, pendant tout le processus d’enregistrement, on s’est amusés à inverser, à mélanger, et attendre le « what’s going on? » de l’exercice : le résultat nous perturbait toujours un peu, évidemment, mais ce côté un peu interchangeable nous plaisait vraiment. On aime bien chercher les imperfections, percevoir ou s’apercevoir de trucs dont on ne pourrait même pas avoir l’idée. Par exemple, sur Run Run Run, au moment où on a mixé l’album, dans la pièce qui nous servait de chambre d’écho, il y a eu des grillons. En tant que musicien, la seule chose que tu puisses faire alors, c’est choisir de les garder ou de les enlever. Dans ce cas précis, ça aurait été hyper dommage de ne pas les garder : la chanson, qui était pour le coup assez froide, mate, triste, grâce à ces grillons, à cette couche du dessous, s’est soudain trouvée dans un contexte complètement différent, et ça marchait. On est davantage à la recherche de petits moments de magie comme ça que dans la bidouille. Bien sûr, parfois, tu peux aussi tenter de « forcer » ta chance : par exemple, au moment de l’enregistrement, même si on savait comment il fallait le faire, on n’a pratiquement jamais placé les micros sur une batterie de façon professionnelle, comme c’est écrit dans les bouquins…

Pendant ces deux années de travail en studio, votre label, Source, est-il intervenu ? Ou Aphabetical vous appartient-il, si j’ose dire, de A à Z ?

Thomas Mars : En deux ans, le personnel de Source a dû changer cinquante fois ! Personne n’est venu dans notre studio. Mais en fait, les gens viennent te voir si tu es dans un studio qui leur coûte 10 000 balles par jour : parce qu’ils dépensent de l’argent, ils stressent, et donc ils ne se gênent pas pour te demander où tu en es. Mais quand tu es chez toi, jamais. Et puis je pense aussi qu’ils se passaient le mot – en partant, Philippe Ascoli, le mec qui nous a signés au début, avait dû laisser une note, genre : « Laissez-les faire, laissez-les tranquilles. » Et on n’a jamais eu de pression de leur part. Ce qui est assez étonnant, de la part d’un label, pendant quatre ans !

Plus étonnant encore quand on connaît la « mauvaise surprise » que vous lui avez faite avec United alors que le label attendait la suite d’Heatwave (Source / Virgin, 1999) [premier single de Phœnix sur le label, ndlr]…

Thomas Mars : Non, en fait, déjà, à la base, Source voulait qu’Heatwave soit rock pour l’inclure dans Source Rocks (Source, 1998) [compilation réunissant les artistes signés sur le label, ndlr]. Et là où nous on s’est marrés, c’est qu’on a fait une chanson qui n’avait rien à voir avec ce qu’ils nous avaient demandé ! Du coup, les mecs – chez Source, mais aussi les journalistes anglais, parce qu’à l’époque tout le monde était sur la house en Angleterre –, ils voulaient tous qu’on fasse un album de house ! Donc, United a été super mal reçu par une partie de la presse, spécialisée house : une interview avec un groupe où il y avait un bassiste ? Ils n’avaient jamais vu ça, tu vois ! Ils nous disaient : « Elles sont où les platines, là ? » Avec le premier album, il y a eu une vraie incompréhension, une grosse confusion. Mais bon, au final, pour le deuxième album, les gens savent qui tu es, ce que tu fais, peu importe ton style de musique…

Et pourtant… Avez-vous informé le label qu’Alphabetical adoptait des sonorités R’&B’ ?

Thomas Mars : Non. On leur a fait écouter, je me souviens, une fois. Tony [Hoffer, producteur et mixeur son américain appelé par Phœnix pour le mixage d’Alphabetical, ndlr] était venu chez nous. On leur a présenté quelques démo’, mais uniquement pour qu’ils voient le changement. Parce que je pense qu’on nous percevait trop comme un groupe de… Disons qu’on leur a fait écouter des trucs qui n’étaient pas vraiment des chansons mais juste des choses qui sonnaient, parce qu’il s’agissait en fait de mettre les points sur les i et de leur montrer qu’on savait produire un album, histoire de les rassurer à ce niveau-là, quoi. Et puis, dès le début, on les avait prévenus : « On veut être complètement indépendants ! » Heureusement, les DA [directeurs artistiques, ndlr] sont plus des regards extérieurs, impliqués mais en dehors du projet – jamais un mec qui vient t’écouter te dira : « Ouais, là, il faut que la basse soit… », sinon il se fait jeter du studio ! Mais ça se passe bien. À chaque fois, ceux avec qui on a bossé étaient assez intelligents pour ne pas se mettre en avant… Il n’y a jamais eu de conflits d’egos.

Et comment Tony Hoffer intervient-il sur le projet ?

Thomas Mars : Alors, Tony, on l’avait rencontré deux ans auparavant… On l’a choisi parce qu’humainement, ça s’était bien passé : il nous avait appelés, j’avais parlé avec lui et on avait l’air d’être sur la même longueur d’onde. Ensuite, parce que d’un point de vue purement technique, c’est un des rares mecs qui ne soit pas enfermé dans une sorte de ghetto de matériel – c’est-à-dire qu’il n’est pas du genre à n’utiliser que de l’équipement vintage pour être cool, ni du genre à mixer Limp Bizkit, tu vois… Lui, il fait d’abord confiance à ses oreilles, il prend vraiment le meilleur de tout ce qui se fait, enfin, il n’agit pas comme un ego surpuissant qui doit absolument imposer sa gouverne dans la fabrication d’un disque.

S’applique-t-il davantage à faire ressortir la personnalité du groupe ?

Thomas Mars : Ouais. Surtout, à comprendre ce qu’on veut. Et Tony est un mec hyper malin… Il va toujours essayer de trouver la meilleure façon de te faire comprendre certaines choses… Comme, par exemple – enfin, là, je rentre dans des détails –, que le « charley » [cymbales charleston, ndlr] doit vraiment être cristallin, il va te jouer le son sur la stéréo de tout le studio pendant que tu es en train de pisser ; et là, parce que tu es dans les chiottes, t’entends bien le « charley », et tu te dis : « Ouais, il a raison ! », alors que ça ne se serait jamais passé comme ça en studio. En fait, il sait se faire comprendre sans manipuler ; plutôt par le biais du jeu – c’est jouissif, chez lui ! Mais ça n’a pas toujours été évident, d’autant qu’on savait exactement ce qu’on voulait – on lui a limite dit : « Pour la compression, tu prends ça, t’achètes ça… » – et qu’il s’est un peu senti étouffé, au début. Il était quand même seul face à nous quatre ! Et puis, après, on lui a laissé un champ libre… Mais c’était un pari très technique pour le groupe.

Peut-on parler de cette autre collaboration artistique, qui fait apparaître le nom de Phœnix dans le tracklisting de la bande originale de Lost in Translation (2003), le dernier film de Sofia Coppola ? Devez-vous cette rencontre au duo electro AIR ?

Thomas Mars : Je crois que c’est parce que je chante… enfin… J’étais sur le tournage du clip de Playground Love [titre extrait de la B.O. du film Virgin Suicides (2000) de Sofia Coppola, composée par AIR, que Thomas interprète sous le pseudonyme de Gordon Tracks, ndlr], réalisé par Sofia et Roman Coppola. Donc, la rencontre s’est faite là-bas. Ces deux-là sont tout le temps ensemble : à chaque fois qu’on en voit un, l’autre n’est pas loin ! J’ai parlé à Roman de Funky Squaredance [sur le premier album de Phœnix, United, ndlr], d’en faire un clip de neuf minutes ; et je lui ai aussi dit qu’on n’avait pas d’argent. Mais il a accepté : pour lui, moins il y a d’argent, moins il y a de problèmes ! Et il est revenu avec un truc… On était vraiment contents ! Du coup, c’est lui qui a fait le clip d’Everything Is Everything. Quant à Sofia, je crois qu’elle voulait intégrer une de nos chansons dans son nouveau film : ça devait être Honeymoon [également sur United, ndlr], sa préférée, mais quelque chose ne collait pas. Alors elle a réécrit sa scène à partir de Too Young [toujours sur United, ndlr]. Au début, quand elle parlait de son film, elle disait simplement : « Ouais, je vais passer vingt-sept jours à Tokyo, avec des DVCAM [format vidéo numérique de la firme Sony, ndlr] » ; elle ne parlait même pas d’acteurs à l’époque – elle ne donnait pas de noms, en tout cas. Jamais on n’aurait imaginé que ça allait prendre cette ampleur [Lost in Translation a reçu de très nombreuses récompenses, parmi lesquelles trois BAFTA Awards et Golden Globes et un Oscar en 2004, ndlr] !

C’est donc vraiment Sofia Coppola qui a choisi Phœnix : pas même le producteur Brian Reitzell, qui supervise pourtant la B.O. ?

Thomas Mars : Non, non, c’est elle ! Mais ils ont les mêmes goûts. Quand l’un vient avec une idée, l’autre dit : « Mais pourquoi je ne l’ai pas eue avant ? »

« En studio, on aime bien chercher les imperfections, percevoir ou s’apercevoir de trucs dont on ne pourrait même pas avoir l’idée. On est davantage à la recherche de petits moments de magie que dans la bidouille. »

Thomas Mars

Ce doit être plaisant d’être associé à pareil triomphe – le succès du film comme la réussite de la B.O…

Thomas Mars : Ah oui, forcément ! Moi, ce qui me fait vachement plaisir, c’est d’être sur la même B.O. que My Bloody Valentine ou des groupes que j’aimais quand j’étais jeune et que je n’avais pas réécoutés par peur de ne plus aimer. Je les avais mis de côté pendant des années, volontairement, parce que je gardais le souvenir des clips et des visuels de toute cette période indie qui m’avaient un peu dégoûté. Et là, le fait de les voir avec une image qui tue – même Just Like Honey de The Jesus & Mary Chain ! –, c’est comme si, d’un seul coup, c’était la révolution : tu peux être nostalgique, regarder en arrière, reconsidérer tes années d’adolescence… Soudain, tu comprends mieux comment se sont passées les choses… Quand j’ai vu le film, je me suis dit : « Il a été fait pour moi ! » Et ça, c’est un truc assez fort avec les BO de Sofia : elles donnent cette impression à tout le monde ! Ce sont des chansons tellement personnelles ! Sometimes [de My Bloody Valentine, ndlr] avec l’image d’un pont, c’est dément ! C’est un truc qui n’avait jamais été fait !

Phœnix figure également aux côtés d’artistes que vous connaissez très bien : AIR, que vous avez un temps accompagnés sur scène, ou encore Sébastien Tellier…

Thomas Mars : Tellier ! Ça aussi, c’est dément ! Quand j’ai vu la scène où il y avait sa musique [Fantino, extrait de L’Incroyable vérité (Record Makers / Virgin / Source, 2001), ndlr], c’est comme quand j’ai entendu notre titre : ça m’a fait le même effet, c’était la même jouissance ! AIR, c’est cool qu’il y ait un groupe comme ça, qui ait si bien réussi, en ce moment. Parce que c’est incroyable que leur album [Talkie Walkie (Source / Virgin, 2004), troisième album studio de AIR, ndlr] ait marché alors qu’ils n’ont eu aucun passage en radio – aucun ! C’est quand même hyper fort, quoi ! Plus personne ne croyait au bouche à oreille : pas de radio ? pas de clip ? Les gens, ils se disaient : « Bah, il n’y aura rien, alors ! » Et, tu vois, c’est grâce à eux que plein d’autres mecs vont pouvoir être signés et persévérer…

Penserais-tu à ROB [Robin Coudert de son vrai nom, autre artiste signé chez Source, auteur de deux albums : Don’t Kill (Source / Virgin, 2004) et Satyred Love (Source / Virgin, 2000) ndlr], qui a fait votre première partie et signé un remix du morceau de AIR, Playground Love, que tu as évoqué précédemment ?

Thomas Mars : ROB, il tourne avec Tellier, maintenant : il joue du clavier pour lui. Et sinon, il continue de faire de la musique à côté… Mais c’est certainement le plus gros gâchis de l’industrie du disque quand on connaît son talent de songwriter : comment peut-on être oublié si vite ? Il a tellement joué de malchance… Mais un jour, la roue tournera, et les gens se diront : « Regarde, ce mec, il est hyper prolixe, hyper créatif ! »

Revenons à la B.O. Phœnix pourrait-il un jour envisager de composer l’intégralité d’une musique de film ?

Thomas Mars : Ouais. Après, ce sont les hasards de la vie qui font que, à un moment, tu as envie ou pas de faire quelque chose… Les gens nous demandent plus souvent des morceaux déjà existants. Mais il y a déjà eu des demandes pour des B.O. Ça n’a jamais abouti parce que ça nous demandait trop de temps.

« On aurait pu faire "Alphabetical" en un mois – les trucs efficaces, on les connaît… On a eu des milliards d’idées, éliminé des morceaux entiers : parce qu’il n’y avait pas d’émotion. Alors, on a énormément détruit. On ne laisse rien passer. »

Christian Mazzalai

Quels rapports entretenez-vous avec l’image en général : peut-elle une inspiration pour le groupe ?

Thomas Mars : Le cinéma nous influence autant que la musique. Par exemple, Honeymoon s’inspire directement de l’ambiance des films de [Brian] De Palma – Body Double (1984) et plein d’autres hyper stimulants… Pour nos clips, on essaye davantage aujourd’hui de limiter la casse suite à l’expérience qu’on a eue sur United : on a constamment peur d’être trahis. Alors on préfère travailler avec des gens que l’on connaît – c’est vraiment une histoire de confiance. Donc, pour le premier clip d’Alphabetical, on a travaillé avec Roman [Coppola] parce que c’est quelqu’un qui accepte d’ouvrir son cerveau et de te dire exactement ce qu’il va faire, qui accepte même que tu t’impliques dans le projet. Pour le deuxième, Run Run Run, on a monté une équipe nous-mêmes avec Mathieu Tonetti, qui avait déjà fait un clip de Sébastien Tellier [Universe (Record Makers, 2001), ndlr], et des post-producteurs qu’on connaissait ; on en est hyper contents parce que c’est une belle aventure et quelque chose d’hyper personnel : on a réussi à monter un vrai projet, avec des amis…

Avez-vous aussi une idée précise de l’image que vous voulez renvoyer ? Réfléchissez-vous encore chaque fois, comme à l’époque du premier album, à une mise en scène particulière pour les séances de photos promotionnelles ?

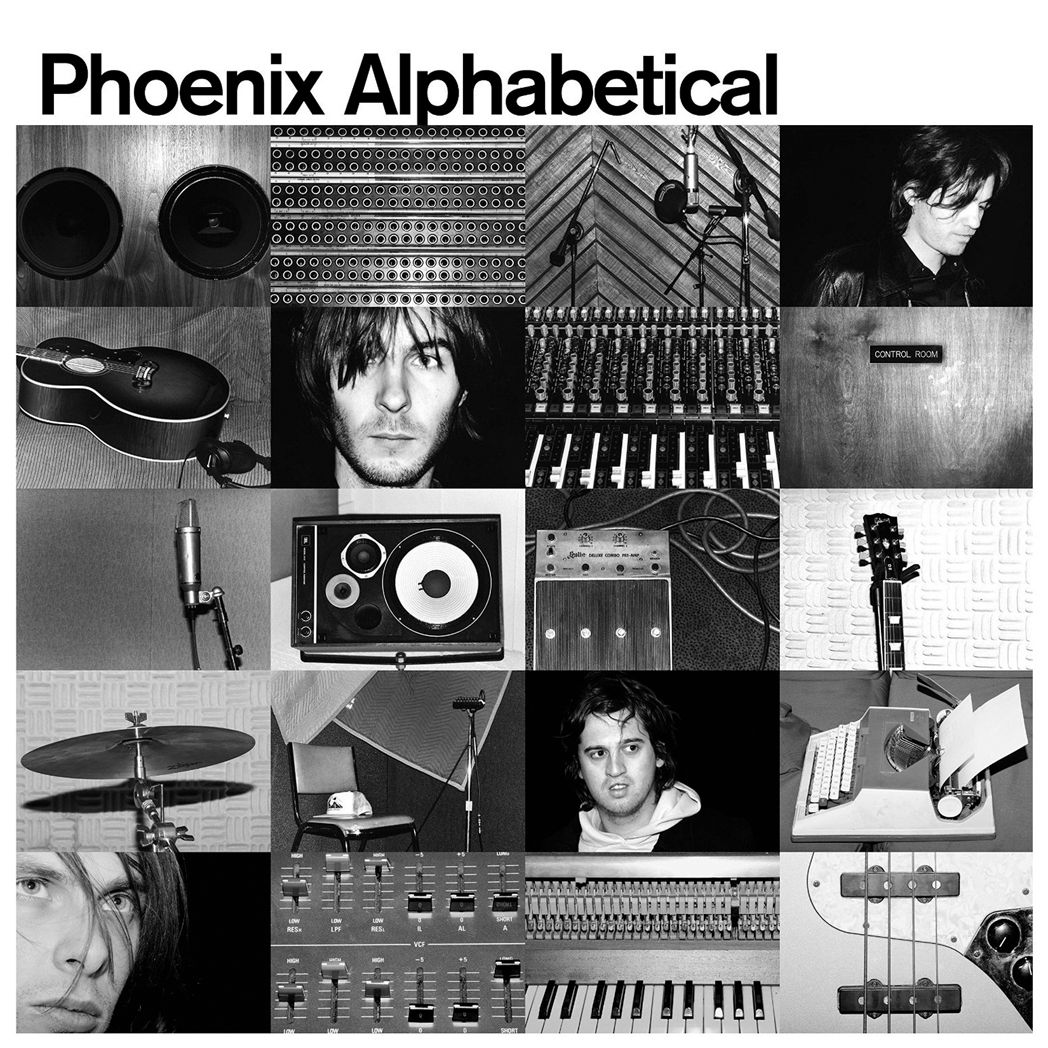

Thomas Mars : Tu ne peux pas vraiment imposer quelque chose : juste limiter la casse. Ça peut-être tellement destructeur quand… Et l’image, c’est tellement important ! C’est un peu triste d’avoir à te dire qu’avant même que les gens écoutent ta musique, tu as besoin de leur montrer que tu es cool. Bon, parfois, ça arrive qu’un mec très bon y arrive bien, mais pour une grande majorité, il s’agit juste de faire une photo pour mettre une image sur un truc et ça ne colle pas vraiment. Tu vois, quand tu fais une session photo et que les mecs te proposent des fringues, en général, on leur répond qu’on a mis vingt-cinq ans à trouver un look ! Et puis on n’a pas envie, quand on fait de la musique, de rentrer dans la peau d’un personnage. Même si d’autres font ça très bien – genre Kiss, dont je suis fan. Le seul lien qu’on ait eu avec la mode, c’est Hedi Slimane [photographe et styliste français, ndlr], qui est venu prendre des photos en studio et a fait tout l’artwork du nouvel album avec nous.

C’est original… Quand AIR appelle Agnès B., c’est pour que sa marque réalise les costumes de scène de sa tournée ; mais quand Phœnix convoque l’actuel directeur de la création chez Dior Homme, il ne s’agit pour lui que de prendre quelques clichés ?

Thomas Mars : AIR, c’était pour le show, juste dans la volonté du spectacle. Et ça allait bien avec les lumières : souligner la cape de Jean-Benoît [Dunckel] sur Don’t Be Light, ça marchait bien, mais pas forcément sur tous les morceaux. Mais ça soulignait bien la tension, les accords mineurs, tous les trucs comme ça, quoi. Nous, non, on ne sera jamais déguisés, en tout cas. La première année, on a été tous les quatre en costard-cravate ; et peu de temps après, plein de groupes se sont habillés comme ça, et ça nous a un peu dégoûtés. Donc, là, on essaye simplement de garder notre identité.

À ce propos, je crois savoir que vous n’avez pas encore vu le produit fini ?

Thomas Mars : On aura l’album demain ! Et c’est un peu la surprise, parce qu’on a demandé un truc hyper spécifique : un sticker rouge ou or. Tu sais, maintenant, ils veulent que tous les albums soient « stickés », donc on a fait un sticker nous-mêmes qui vient par-dessus et recouvre en partie l’emballage du CD. Le problème, c’est que le doré, c’est le truc « in-maîtrisable » à l’impression – tu ne sais jamais quel rendu tu vas avoir… Donc, là, on a peur.

Deux couleurs pour un même album : y aurait-il une édition limitée ?

Thomas Mars : Ouais, voilà. Ce sera le sticker doré, justement. En bonus, il y a un extrait d’un document vidéo qu’a fait un pote à nous pendant la période du mixage, à Los Angeles, et un peu en studio à Versailles, avant. Les moments à Versailles sont très mystérieux : tu ne peux pas trop savoir ce qu’il se passe parce que c’est filmé en noir et blanc alors qu’il n’y avait pas beaucoup de lumière, donc il y a un gros grain sur l’image… Et on entend les démo’ de certaines chansons de l’album…

Comment appréhendez-vous la tournée qui vous attend ? Allez-vous changer de méthode de travail, là aussi ?

Thomas Mars : En tout cas, on veut éviter le circuit classique de la tournée. Parce que quand tu vis en tournée, tu te rends compte d’une chose : c’est que quand tu arrives dans une salle, les mecs qui y travaillent, ils font exactement le même boulot tous les jours. Pour eux, il n’y a jamais rien d’exotique. Alors, en tant que groupe, quand tu sais comment ça se passe, tu peux essayer de faire les choses différemment, proposer de nouveaux trucs… Mais je ne sais pas encore… Après, on a toujours dans l’idée de se surprendre nous-mêmes… Et selon le succès de l’album, la tournée sera plus ou moins dense – sur la première, les dates étaient espacées : on n’a jamais tourné un mois entier, par exemple. Ce qui est sûr, cette fois-ci, c’est qu’on n’arrêtera pas le processus de création.

C’est pourtant le point de départ d’Alphabetical… Tu en parlais au début de l’interview.

Thomas Mars : On rentrait de la tournée – c’est un petit peu un monde parallèle : ce n’est pas la vraie vie ! –, et on avait décidé de complètement réinventer notre façon d’écrire des chansons. Mais le fait d’arrêter le processus de création, de ne plus écrire de chansons pendant un an et demi, deux ans pratiquement, c’est hyper castrateur : c’est-à-dire qu’après, tu ne sais plus écrire, tu perds la main. Vraiment : tu perds un savoir-faire. Non, cette fois, on n’attendra pas quatre ans avant de faire un autre album !

ALPHABETICAL, DE PHŒNIX (SOURCE / VIRGIN, 2004)

Mickaël Pagano, 2004

© PHOTOS : DR, CHAGGA, MIKE MILLS, SANGHON KIM, HEDI SLIMANE, MATHIEU TONETTI