La géométrie

des variables

![]()

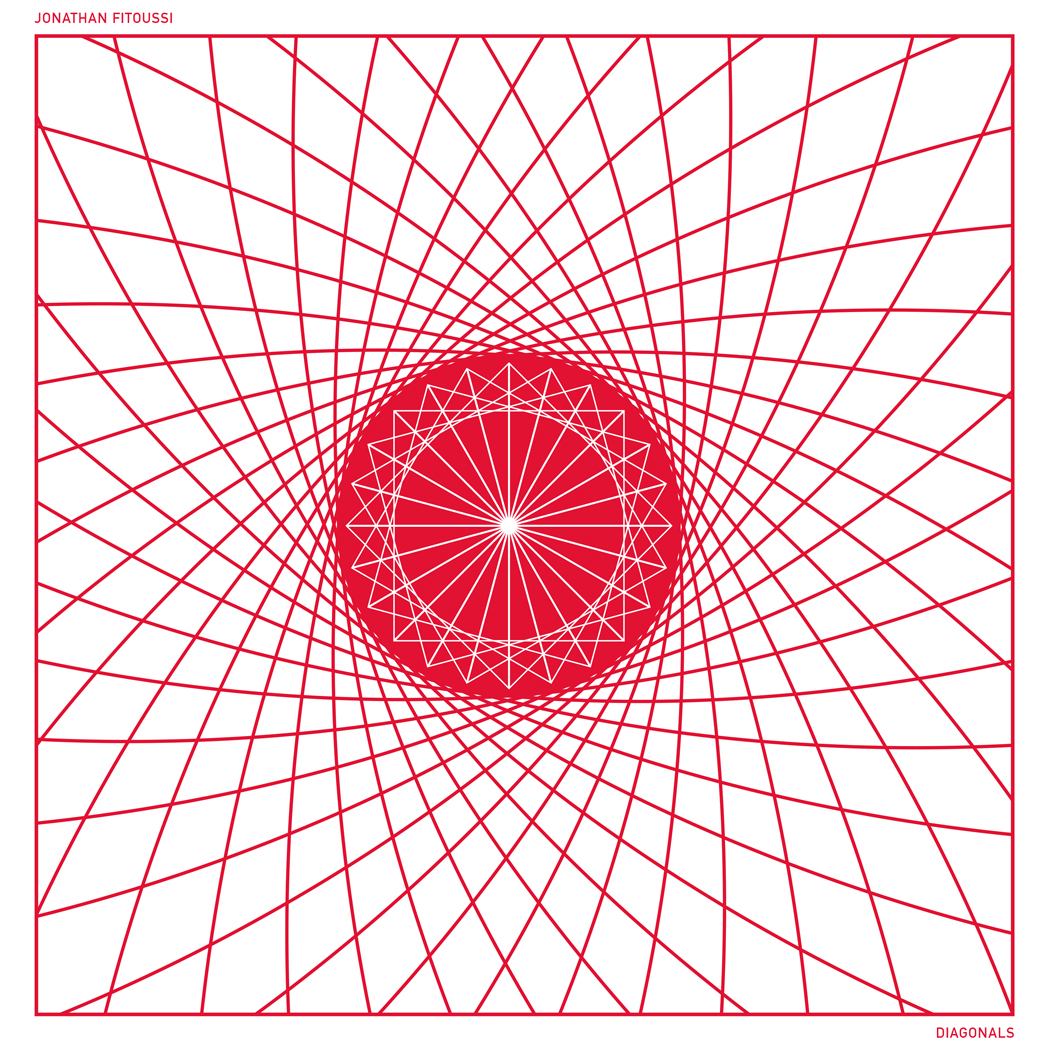

Jonathan Fitoussi « Diagonals »,

« L'Ordre des médecins »,

« Mirages »

Fin géomètre, Jonathan Fitoussi arpente de ses dix doigts différentes formes de claviers et boutons d’un autre temps. Féru « machiniste », il expérimente aussi, étudie et délimite même toutes les possibilités soniques de synthés considérés intouchables parce que versatiles.

Depuis son premier album solo et bientôt une décennie, l’artiste est la fière touche d’une image encore abstraite de la musique électronique. À intervalles réguliers, donc, Jonathan Fitoussi fait le tableau, donne la mesure de ce courant minimaliste aux contours toujours fragiles auquel il se rapporte.

Force est de constater, pourtant, que la cadence s’accélère et les espaces (de travail) s’annexent, que l’inspiration s’expose, quand son œuvre s’embellit aujourd’hui d’un live (Diagonals), d’une bande originale de film (L’Ordre des médecins), et d’un disque en duo auquel il vient de mettre la dernière main (Mirages, à paraître, avec JB Dunckel). Trois nouvelles pièces maîtresses qui prennent une tout autre dimension grâce à l’étendue des connaissances et confidences de leur compositeur…

« Le live, c’est sans filet – sans ordinateur, donc sans sons préenregistrés. Chaque concert est une création originale. »

Discotexte : Ton dernier album, Diagonals (Hands in the Dark, 2018), est sorti en novembre dernier. Edité à 300 exemplaires, il était sold out en moins d’un mois…

Jonathan Fitoussi : Attention, il est sold out au label, mais je pense qu’il circule encore : le disque doit encore être disponible chez les disquaires… Mais oui, ça a été vite – en quinze jours, même, je crois ! Mais c’était volontaire que ce soit une petite série : j’ai souhaité rester dans quelque chose de confidentiel, et surtout, je ne voulais pas que ça existe en digital, que ce soit accessible sur les plateformes de streaming. J’ai fait un concert à Londres au mois de juin [le 09, dans l’église St James, ndlr], et ce concert a été capté. Cet enregistrement, je l’ai écouté en rentrant, et j’en étais plutôt content : je trouvais qu’il méritait de pouvoir exister sur un format physique, que ce serait sympa de pouvoir donner une seconde vie au concert avec un bel objet. Juste avant de partir à Londres, j’avais croisé Morgan [Cuinet, cofondateur du label Hands in the Dark, ndlr] à un concert ; on s’était laissés sous-entendre que ce serait bien de faire un truc ensemble à l’occase… Après l’avoir écouté, il m’a dit : « J’adore. J’ai envie de le sortir ».

C’est sensiblement la même aventure qu’a connue ton précédent album live, Polaris (Pan European Recording, 2014), également épuisé en un rien de temps…

Polaris avait été enregistré dans une galerie, à Boulogne-Billancourt [La Blanchisserie, le 27 octobre 2011, à ndlr]. C’était mon premier live. Et pareil, avec Arthur [Peschaud, cofondateur du label Pan European Recording], on avait décidé de sortir cet enregistrement, qu’il existe pour les gens qui n’étaient pas au concert et que ceux qui étaient là puissent aussi se procurer le disque, mais sans qu’il soit accessible de partout. Une seconde vie mais toujours éphémère…

En quoi est-ce important de capter ces performances live ?

Je ne le fais pas systématiquement, mais en général, je demande si c’est possible. Pour Diagonals, ce n’était pas prévu : ça s’est fait au dernier moment, juste avant de rentrer sur scène – enfin, dans la crypte de cette église de Londres. C’était une atmosphère très particulière… La crypte était vraiment très belle, avec des colonnes, tout en briques ; et les membres du collectif qui organisait le concert – Bleep43 : des gens super, qui adorent le son, et font toujours venir des gens dont ils apprécient le travail – avaient mis des vieux tapis afghans un peu partout, et il y avait, je ne sais pas, cent cinquante personnes assises, allongées, et moi, j’étais pareil, au sol. C’est le concert comme je l’imagine, comme je l’aime : c’est-à-dire pas dans une salle de concert ordinaire, mais plutôt dans un lieu atypique. Je pense que c’est ce que le public recherche aussi aujourd’hui, surtout sur ce style de musique. Et puis il y avait un excellent sound system, vraiment un son de très bonne qualité. Sur le disque, le son est bon dans sa globalité, mais il y a quand même des accidents, des erreurs, qui font le charme d’un live.

Est-ce là la seule différence avec ton travail en studio ?

Pour un album de studio, on va avoir plein de machines à disposition, on va pouvoir multiplier le nombre de pistes et apporter un soin très particulier au mixage : le studio est un instrument à part entière. Pour un concert, on n’a pas une aussi grande largesse d’instruments : il faut choisir lesquels on va emmener, réfléchir à comment on va faire pour en jouer – avec ses deux mains seulement. Par contre, on a autre chose : la spontanéité. Le live, c’est complètement différent : c’est sans filet. D’autant que je travaille sans ordinateur, tout en analogique : je n’ai donc pas de sons préenregistrés. Chaque concert est une création originale.

Doit-on parler d’improvisation ?

Non, parce que je prépare mon concert. Tout est écrit… C’est beaucoup de boulot, en amont, parce qu’une partie du studio n’est plus accessible dès lors que je me dis : « Je vais travailler avec ces trois instruments ». Je choisis donc les instruments que je veux emmener – ça change à chaque fois –, et en fonction d’eux, je crée un squelette à l’intérieur duquel je dessine un schéma avec mes mains, une forme que je répète plusieurs fois, des figures sonores que je vais développer au fur et à mesure du concert. Il y a une part d’improvisation, mais il y a surtout une base qui est déjà bien établie, une trame bien travaillée en amont. Reproduire des morceaux de studio, c’est très compliqué avec ces synthés où il n’y a pas de mémoire, pas de preset, et, en plus, en étant seul sur scène… Finalement, je trouve ça super de pouvoir créer à chaque fois un événement unique, une composition originale en lien avec le lieu.

Ce souci d’authenticité, on le retrouve dès tes débuts en musique ?

Je n’ai pas de formation classique. La musique est arrivée dans ma vie, vers 15, 16 ans, par les copains – c’est vraiment un truc de potes, au départ. Et de façon très autodidacte. Pour avoir fait de la musique avec des gens qui venaient du conservatoire, ça n’a pas toujours hyper collé parce qu’au bout d’un moment, il y a une espèce de compétition un peu bizarre, qu’on ne sent pas tout de suite arriver, et qui s’installe, et ça vient tout brouiller… La musique m’est venue de façon très naturelle, et plutôt par le rock. Démarrer dans une démarche rock, c’était pour moi la meilleure façon d’appréhender la musique : faire sans savoir faire, jouer d’un instrument sans savoir en jouer vraiment, être dans une énergie, une spontanéité de jeu – c’était l’essentiel. C’est quelque chose que j’ai conservé dans ma façon de travailler.

Parle-t-on de One Switch to Collision, ton premier « vrai » groupe ?

Oui, One Switch…, c’est à ça que je fais allusion. Un projet rock, kraut, garage, plus confirmé, plus abouti que tous les précédents – même si chaque projet apporte sa pierre à l’édifice. J’avais 27, 28 ans, et j’étais vraiment attelé à la partie électronique, les synthés, les échos à bande dans lesquels on passait les voix, etc. : il y avait toujours beaucoup d’expérimentations, beaucoup de bidouille : on a essayé énormément de choses. Aussi, parce qu’on a enregistré un disque [Korrect! (Pan European Recording, 2008), ndlr], je m’occupais de la production du groupe, avec mon ami Clemens [Hourrière, alors bassiste du groupe sous le nom de Captain Hardrock Gunther, ndlr]. Au même moment, je faisais pas mal de musique solo – évidemment, j’avais fait d’autres choses, mais beaucoup plus confidentielles, plus artisanales –, chez moi, dans mon studio. Arthur [Peschaud, ndlr] aimait beaucoup et il m’a proposé de faire un disque. C’est comme ça que j’ai sorti mon premier album, Pluralis (Pan European Recording, 2011), mais bien plus tard, parce que, comme avec tous les labels indépendants, entre le moment où on décide de le faire et le moment où on le fait, ça prend du temps…

Parallèlement, tu es également parvenu à faire de cette inclination pour le son ton métier…

À la base, j’ai une formation d’ingénieur du son studio, donc j’ai toujours été très passionné par l’univers des studios, la prise de sons, et puis les instruments anciens, les rares lutheries électroniques… J’ai ensuite été amené à travailler – et j’y travaille toujours – à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), et conjointement – avec le Groupe de Recherches Musicales (GRM) ; j’avais 19 ans, et je découvrais et rencontrais tous les pionniers : Bernard Parmegiani [compositeur de musique électroacoustique, membre du GRM de 1959 à 1992, ndlr], François Bayle [compositeur inventeur de la musique acousmatique, membre dès 1960 puis dirigeant du GRM jusqu’en 1997, ndlr]… Et je regardais les vieilles photos : je voyais ces gens en studio, les instruments qu’ils utilisaient – plein de synthés, comme on peut voir ici. J’étais très attiré par les techniques, les procédés qu’ils développaient pour créer des effets – les échos à bandes, et bien avant les synthétiseurs, les générateurs, les oscillateurs –, leur façon de créer la musique alors qu’ils n’avaient pas d’ordinateur. Se dire : « Comment ils font ? » C’était un fantasme du studio plus que de la musique, en fait : j’étais encore un peu jeune, et mon oreille n’était pas encore éduquée. Il y a vingt ans, je n’étais pas assez mûr pour les appréhender, mais il y a certaines choses que j’apprécie maintenant beaucoup, des pièces qui sont devenues pour moi de grandes références, des « pièces maîtresses ».

Aujourd’hui, ton travail d’ingénieur-restaurateur du son à l’INA participe-t-il de ton travail de musicien ?

Je ne travaille plus à l’INA tous les jours, maintenant : c’est un métier que je conserve parce qu’il me plaît toujours, parce qu’il est important aussi, pour moi, de ne pas être en studio et de me dire : « Je n’ai pas à composer aujourd’hui, je vais faire autre chose ». Mais il y a un lien entre les deux : comme dans mon studio, c’est un métier très artisanal, au sens où je travaille vraiment avec mes mains. À l’INA, la bande magnétique est toujours présente ; et ici, c’est aussi le cas : j’enregistre parfois sur un magnétophone, et j’ai deux magnétos de chaque côté de mon écran que j’utilise pour faire des échos à bande, passer des sons au ralenti, en accéléré – toutes sortes de choses que je pourrais faire avec des plugins, mais l’ordinateur a une place vraiment réduite quand je suis en studio. J’aime bien. Je ne suis pas pressé, en fait. Et puis, ça sonne mieux. C’est aussi pour ça que j’ai des synthés analogiques – j’ai eu la chance d’en acquérir pas mal à l’époque où ça ne coûtait pas encore les yeux de la tête. Le point commun, donc, entre restaurateur d’archives radio et musicien, c’est d’être un travail artisanal sur le son.

« Le point commun entre le métier de restaurateur d’archives radio et celui de musicien, c’est d’être un travail artisanal sur le son. »

Les deux sont complémentaires, n’est-ce pas ?

Bien sûr. Quand je me retrouve à l’INA, je vais m’enrichir de choses que je vais entendre : comme je travaille beaucoup sur le fonds du GRM, ça me permet d’écouter, d’absorber des œuvres. C’est important de se nourrir de musiques quand on en crée soi-même.

Peux-tu nous parler de ce que tu fais à l’INA : par exemple, ta salle de travail ressemble-t-elle à un studio ?

Non, parce qu’on n’y trouve pas d’instruments de musique : il y a beaucoup de platines et de magnétos – des Studer, gros comme des machines à laver ! – qui servent à lire les archives de la radio française datant des années 1930 au début des années 2000. On a donc principalement deux types de support : d’abord les 78 tours à gravure directe – pas ceux qu’avaient nos grands-mères et qu’on trouve en brocante ! –, des disques qui ressemblent à des vinyles mais en métal, beaucoup plus lourds, avec trois minutes par face, gravés et non pas pressés, si bien que chacun est un exemplaire unique ; ensuite, les bandes magnétiques, arrivées dans les années 1950, avec une évolution de vitesse. Mes instruments, là-bas, ce sont donc des machines de lecture, vintage, analogiques. L’idée, c’est de pouvoir redonner vie aux supports. Et la finalité, c’est qu’ils soient numérisés. Mais avant cela, il y a une restauration physique, manuelle, de ces supports : il faut, par exemple, remettre les bandes en état, parce qu’elles sont cassantes. Une fois que les supports analogiques sont propres, on peut les numériser avec un logiciel – le même que j’utilise pour faire de la musique : Pro Tools –, et enfin les restaurer « fréquentiellement » avec des outils numériques qui permettent d’enlever des bruits causés par l’outrage du temps ou par le support, tout en restant dans une philosophie vraiment sincère par rapport au document. On rassemble deux technologies – un peu comme ici, en fait : « old school » et « new school » !

Tes instruments de prédilection semblent être l’EMS Synthi AKS – utilisé par Brian Eno, Tangerine Dream, Pink Floyd ou encore Jean-Michel Jarre – et le Buchla 200…

En fait, il y a différents modèles de Buchla. Et le Buchla 200, je ne l’ai vraiment utilisé qu’une fois – parce qu’il est extrêmement rare : il n’y en a que dix dans le monde ! J’ai obtenu une résidence pendant une semaine à l’électronic Music Studio (EMS) de Stockholm. J’ai donc proposé à mon ami Clemens de venir avec moi parce que je savais qu’il rêvait de mettre les mains sur ce synthé – il adore ça, et il a une tout autre approche que moi des synthés modulaires –, on est partis là-bas ensemble pour enregistrer des choses, et finalement un disque [Five Steps (Versatile Records, 2015), ndlr]. Ce n’était pas prévu, mais la machine était tellement inspirante ! Ici, j’ai un Buchla Music Easel… Et mon premier Synthi, je l’ai eu, j’avais 22 ans. J’ai eu la chance de découvrir ça au bon moment, quand tout le monde bazardait ses trucs analogiques et que les gens de ma génération s’intéressaient alors moins à ce genre de matériel ; je l’ai acheté vraiment pas cher à un musicien qui n’en voulait plus parce que c’était devenu un peu obsolète – aujourd’hui, ça coûte le prix d’une voiture ! C’est ça, aussi, la musique électronique : une histoire de mode. Par exemple, actuellement, toutes les marques rééditent des vieux synthés ! Mieux vaut avoir les originaux, parce qu’ils ne sont pas tous de bonne facture – les châssis sont en plastique au lieu d’être en métal, beaucoup de composants sont introuvables et remplacés par d’autres un peu plus médiocres… Après, je ne suis pas du tout anti-instruments plus modernes. C’est juste que je suis venu à la musique plutôt par ces instruments et qu’ils me conviennent. J’aime leurs sonorités. Et j’apprécie tout particulièrement leur côté très pratique : ils sont dans des valises, on peut donc les emporter dans ses déplacements, quand on part en week-end à la campagne ou en vacances ! (rires) C’est super d’avoir des machines relativement versatiles, puissantes et portables.

La technologie des années 1970 répondrait-elle mieux à tes exigences que celle d’aujourd’hui ?

Je ne sais pas. Je ne suis pas hyper à jour sur la technologie actuelle : c’est peut-être ça le problème ! (rires) Moi, ce qui me plaît, ce qui m’intéresse, c’est vraiment de faire de la musique avec mes mains, de manipuler des boutons plutôt qu’une souris. La musique, elle arrive d’abord avec les mains, parce qu’on crée des choses assez instinctives et instantanées avec elles ; et seulement après, avec la tête, l’esprit, quand on se dit : « Tiens, je vais faire ça… » et qu’on a l’idée d’un son, d’une couleur, que l’on voudrait reproduire. C’est ma façon de travailler. J’aime les instruments plus actuels – là, j’ai ces nouveaux petits modules, dans la boîte en bois, qui sont super –, mais je préfère les mélanger avec les couleurs analogiques plus anciennes : quand c’est trop propre, ça me gêne. Et tous ces vieux instruments, ils ont chacun leur caractère – même deux synthés identiques ne fonctionnent pas du tout pareil…

Tu joues également sur d’autres instruments assez peu accessibles, comme l’orgue ou le Cristal Baschet. Es-tu un autodidacte ?

J’ai une grosse « décomplexification » par rapport aux instruments. C’est ce qu’on évoquait tout à l’heure, avec la démarche rock : brancher une guitare, mettre ses six cordes sur une même note et jouer avec, ça ne me pose aucun problème. L’orgue, c’est un instrument qui m’a toujours passionné justement parce qu’il y a plein de choses à faire avec. J’ai eu cette proposition pour un concert lors du festival Toulouse Les Orgues [le 13 octobre 2018, Jonathan Fitoussi a eu carte blanche sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’église du Gesu, ndlr], qui m’a d’abord ouvert les portes de St-Eustache pour passer des heures sur son orgue. Je me suis retrouvé là une partie de la nuit, seul avec les cierges encore allumés et cet orgue hallucinant– un grand moment ! On m’avait quand même expliqué quelques petites choses : « Ces deux claviers sont reliés… Ça, ça peut faire ça… » Mais comme je ne suis pas du tout organiste et que c’est un monde vraiment à part, je l’ai utilisé de façon très simple : c’est-à-dire que j’ai bloqué des notes à l’aide de cotons-tiges en bois, et ensuite j’ai tiré des registres pour créer un bourdon. Très influencé par le travail d’Eliane Radigue, ou des gens comme La Monte Young. L’idée d’utiliser un orgue de cette manière, c’était aussi de profiter de l’instrument comme du lieu : la richesse des harmoniques, la réverbération de l’espace… Et j’ai fait la même chose à Toulouse. Sauf que j’ai mélangé l’orgue avec un synthétiseur que j’avais apporté avec moi.

Quant au Cristal Baschet… J’ai bien connu Bernard Baschet, qui, pour faire court, a découvert la musique concrète de Pierre Schaeffer dans les années 1950 par le biais de la radio, et décidé, avec l’aide son frère, François, de créer des instruments acoustiques qui puissent reproduire les sonorités des instruments électroniques. Ils ont développé tout un tas d’instruments de timbres, qui ont de très belles sonorités mais ne sont pas tempérés [non accordés selon les intervalles chromatiques égaux d’une gamme dite tempérée, ndlr], seulement parce que Bernard et François Baschet étaient contre le solfège et rejetaient cet apprentissage qu’ils disaient élitiste : leur philosophie, c’était que la musique soit accessible à tous – aux plus démunis, aux enfants, aux handicapés… J’ai passé de nombreux après-midis avec Bernard, pendant presque dix ans. Et quand on se retrouve avec un vieux monsieur qui a eu un tel parcours, a consacré sa vie à son œuvre, les échanges sont riches ! Qui plus est, j’avais accès à son atelier, où j’essayais ses instruments – peu importe si je savais en jouer ou pas –, parmi lesquels se trouvaient cinq ou six Cristal : « Vas-y… Tu en joues, tu t’amuses… », comme il me disait. Le Cristal, c’est comme un clavier composé de tiges de verre ; pour en jouer, on mouille ses doigts et on vient faire vibrer ces tiges – en fait, l’eau agit comme une sorte de colophane l’archet du violon. C’est le seul instrument tempéré que Bernard a conçu – à contrecœur, poussé par des musiciens plutôt classiques qui le lui ont demandé –, et c’est celui qui l’a rendu célèbre et lui a permis de faire connaître son œuvre.

Quelles sont tes principales inspirations lorsque tu composes un album ?

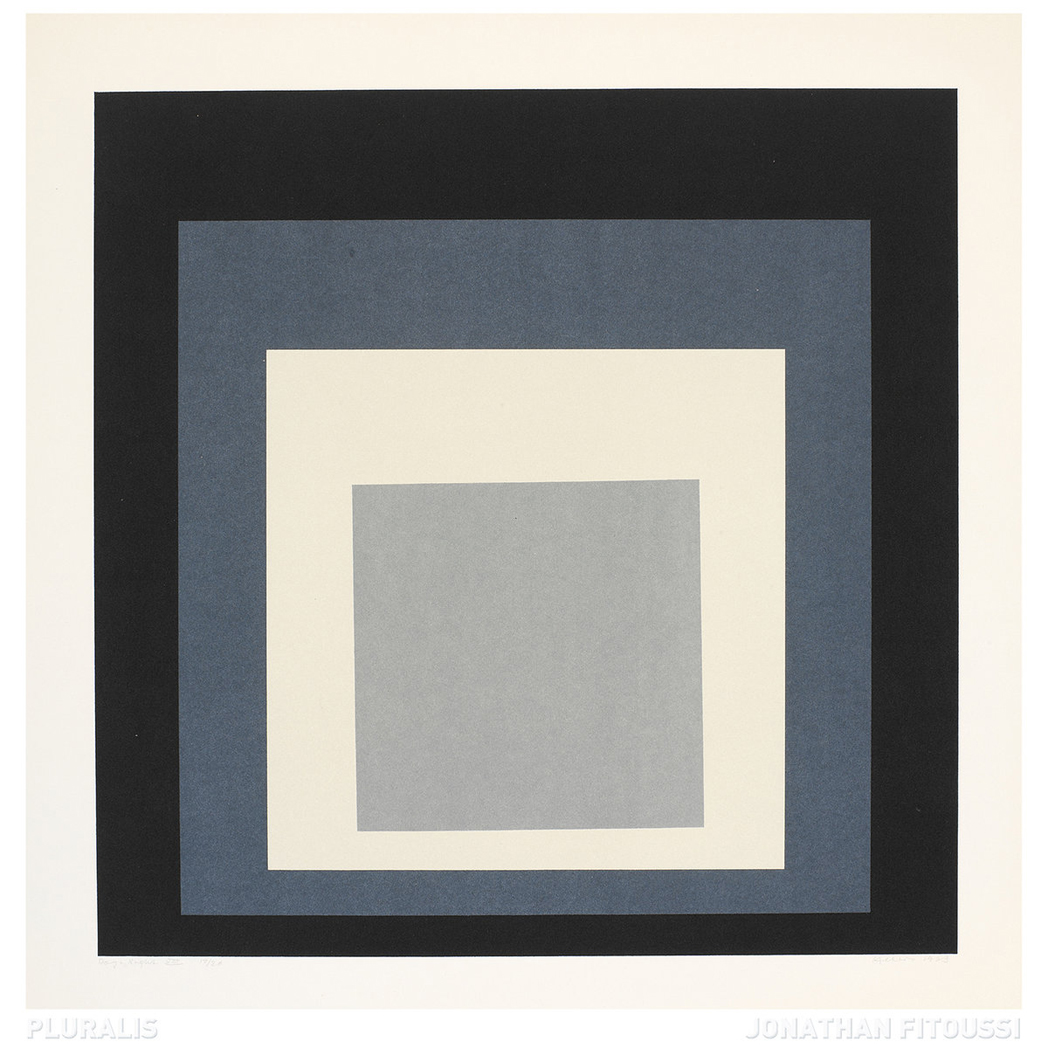

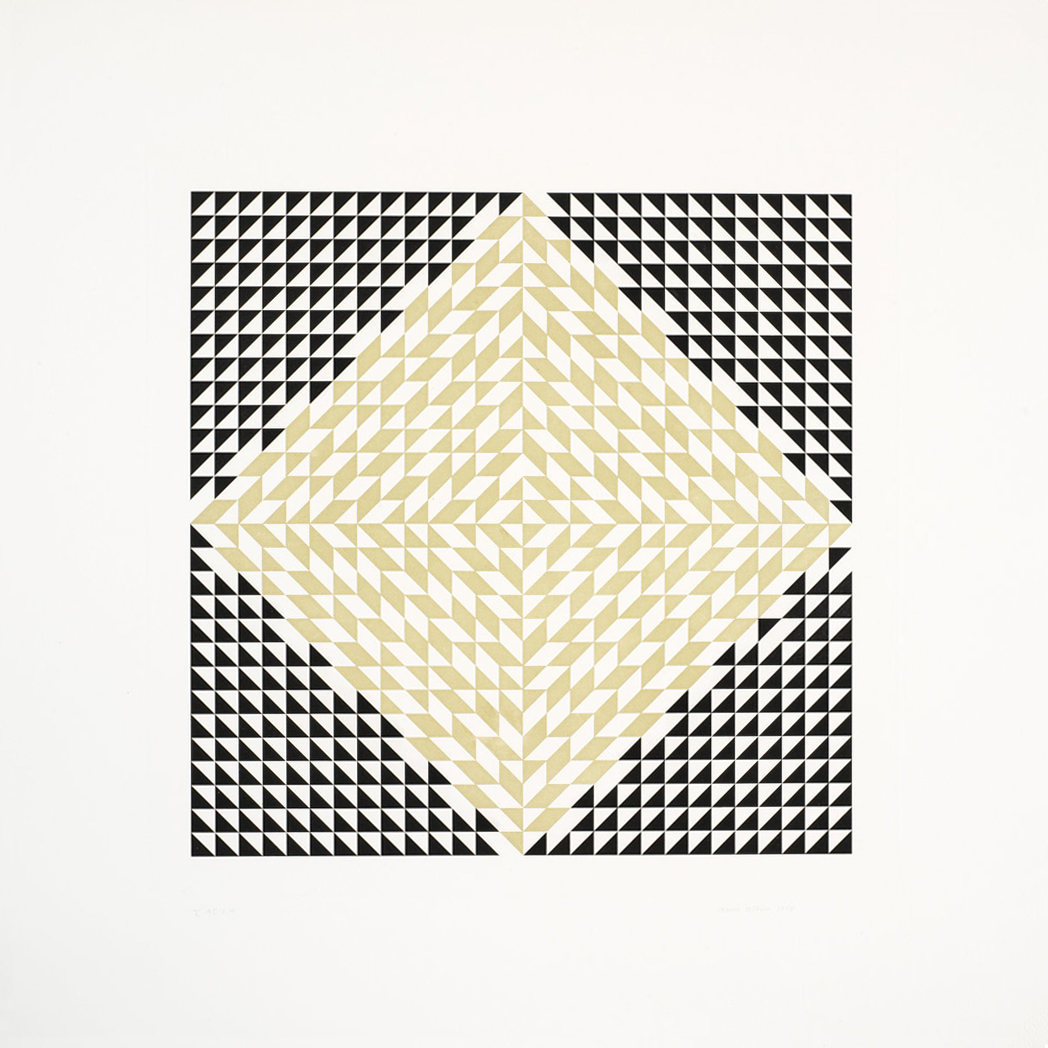

Un album, c’est très étalé dans le temps, donc je ne sais jamais, au moment où je le compose, si tel ou tel morceau va lui appartenir. Des morceaux, j’en enregistre quand même beaucoup, alors je les mets de côté, et puis vient un moment où je les réécoute et je me dis : « Tiens, ceux-là pourraient rentrer dans un album ». Je les assemble. Et, éventuellement, à la fin d’un projet, je peux penser : « L’album, il est bien, mais il manque un morceau », peut-être avec un peu plus de rythme ou au contraire un peu plus épuré ? Et là, oui, je vais composer un morceau pour un album. D’ailleurs, ça serait bien que je me prenne du temps, bientôt, pour regrouper quelques morceaux et, justement, « composer » un album. En ce moment, je songe à un disque autour du rythme, avec des choses beaucoup plus pulsées que ce que je fais d’habitude. J’ai déjà commencé à écrire des choses – ce ne sont que des départs, je ne sais pas si je les mènerai à bout –, inspirés par une peinture, très belle, que j’aime beaucoup, de Josef Albers : Rhythm (1958).

Et de façon plus générale ?

Je n’ai pas vraiment d’automatisme dans ma façon de composer. Ça dépend pour quoi je compose : mon approche sera différente selon qu’il s’agit de préparer un concert ou de répondre à une commande, par exemple. Dans le premier cas, je crée une pièce, et je bloque une partie du studio pour y travailler avec certaines machines pendant quinze jours. La commande, c’est principalement un travail sur de l’image : pour un film de cinéma ou pour un film court – comme celui de Xavier Veilhan, sur lequel je travaille actuellement : la présentation, à travers toute son installation, d’une de ses œuvres, qui sera inaugurée cet été ; je lui ai fait deux propositions par rapport à ce que m’inspirait le film.

« Je trouve qu’il y a une grande similarité entre les arts plastiques et la musique électronique, surtout les instruments analogiques avec lesquels on parle de séquences, de patterns, tout comme dans la peinture. »

Les titres que tu donnes à tes morceaux semblent soutenir une thématique : ils sont tous liés à la nature, au paysage, à l’eau ou à l’espace, sinon à la géométrie, aux mathématiques…

En général, sur les projets solo, je nomme mes morceaux quasiment tout de suite. Un morceau trouve vite son identité, qui lui colle parfaitement – je retiens assez bien mes titres justement parce qu’ils marchent vraiment avec le morceau. Alors, parfois, je ne vais pas te mentir, ils bougent si je veux que ça s’agence mieux avec le titre d’un album… Ils peuvent me venir d’un après-voyage : j’aime beaucoup voyager, découvrir des espaces, donc la nature, les environnements, nourrissent mon imagination – à fond ! La géométrie, c’est parce que je suis très influencé par des gens comme les artistes peintres Josef et Anni Albers, Bridget Riley : je trouve qu’il y a une grande similarité entre les arts plastiques et la musique électronique, surtout les instruments analogiques avec lesquels on parle de séquences, de patterns, tout comme dans la peinture. À l’époque, tout était fait à la main – dans les années 1960, il n’y avait pas Photoshop ! –, et même si on a l’impression qu’elles sont parfaites, quand on regarde leurs peintures de près, on voit des accidents dans les colorations qui ne sont pas identiques, par exemple. Et ça marche très bien avec les musiques que je fais : ce côté répétitif, avec des séquences, mais aussi des accidents liés aux machines. Les points communs, ce sont peut-être les espaces – j’essaye constamment de produire de l’espace dans mes musiques – et un certain onirisme…

Peut-on parler de compositions immersives, ondulatoires, hypnotiques ?

Oui, complètement. Quand je me retrouve en studio, j’aime être dans quelque chose d’assez immersif, qui me procure du bien. L’idée, quand on fait de la musique, ce n’est pas de se faire souffrir mais plutôt de se donner du plaisir. En plus, mon studio est maintenant dans mon lieu de vie. J’aime être immergé de la même façon que, dans mes installations pour un concert, j’aime qu’il y ait une diffusion voire une multidiffusion du son assez immersive elle aussi, que les gens puissent être dans quelque chose d’englobant – c’était comme ça, à Londres. C’est très important, pour moi – surtout quand il y a des sons continus.

Je me souviens d’une fois, dans l’auditorium du Théâtre Auditorium de Poitiers (TAP) [pour une « Sieste électro » lors du festival WEE ! 2017, ndlr], où j’avais joué par terre, sur la scène où l’on avait mis de la moquette, les cent cinquante personnes du public avec moi : le son n’arrivait pas par les côtés mais d’en haut, parce qu’ils avaient installé douze haut-parleurs qui descendaient du plafond et arrosaient toute la scène – ça, c’était génial, vraiment le top !

« David Roux, le réalisateur de L’Ordre des médecins dont j’ai composé la bande originale, avait beaucoup accroché avec mon univers, pensant à juste titre qu’il collait très bien avec le scénario puis le film… Ça fait longtemps que j’ai envie de mettre le pied dans le monde du cinéma avec une création originale, parce que je sais que ma musique, instrumentale, trouve vraiment une vocation avec l’image. »

Tes musiques, instrumentales, inspirent les réalisateurs : le plasticien Xavier Veilhan, mais aussi les cinéastes Marie-Castille Mention Schaar pour Le Ciel attendra (Willow Films / UGC / France 2, 2016) et, dernièrement, David Roux pour L’Ordre des médecins (Eliane/Antoinette / Reboot Films, 2019)…

Ça fait longtemps que j’ai envie de mettre le pied dans le monde du cinéma parce que je sais que ma musique, instrumentale, trouve vraiment une vocation avec l’image. Je travaille donc avec des éditeurs qui, parfois, placent mes musiques sur des projets. Mais ces musiques existent déjà : ce ne sont pas des commandes, ni des créations originales pour l’image. Là, avec L’Ordre des médecins, il y a eu une compétition, une sélection : j’ai été choisi pour ma musique. J’ai eu un très bon contact avec David, le réalisateur : il est de ma génération, et il a beaucoup accroché avec mon univers, pensant à juste titre que ça collait très bien avec le scénario puis le film. C’était super de pouvoir travailler sur ce projet, d’autant que ça s’est très bien passé, humainement, qu’on m’a donné du temps pour le faire. Surtout, j’ai été libre : du coup, c’est une musique qui me ressemble – ce n’est pas toujours évident sur une commande – et je suis resté en accord avec moi-même, en phase avec mon travail, même s’il y avait quelque chose – l’image – à servir. Pour cette B.O., j’ai travaillé avec un Synthi, un Moog, un Buchla et un Cristal Baschet, j’ai créé des climats, des séquences qui pourraient être des bouts de morceaux d’album, avec un thème qui revient ponctuellement pour identifier le personnage principal… Je suis vraiment très content du résultat.

Tu réponds tout de même à des commandes : des habillages sonores pour la télévision et la radio, des musiques de mini-films pour la mode…

Effectivement, j’ai fait des habillages radio, pour lesquels, en général, je suis assez libre. Je viens de réaliser un habillage pour l’émission Interférences de Matthieu Conquet, sur France Inter, le samedi soir [de 22h à minuit, ndlr] : je lui ai envoyé plusieurs morceaux, on s’est mis d’accord sur quelques éléments et j’ai peaufiné un peu pour que ça rentre, voilà. Hermès et Chanel s’étaient servis de morceaux qui existaient déjà [respectivement Celestial Arc et Perspectives, tous deux extraits d’Origins (Pan European Recording, 2015), ndlr], que j’ai dû un petit peu réadapter. En fait, j’ai beaucoup de musiques, et une fois qu’elles sont finalisées, j’en fais part à plusieurs personnes avec qui j’évolue depuis quelques temps, susceptibles d’avoir des réseaux en lien avec mes compositions : mes œuvres solo sont cinématographiques, donc je vais les proposer à celles qui sont en relation avec le cinéma, tandis que les musiques que je fais avec Julie Freyri, de Model Alpha, qui ne sont pas forcément celles que je ferais tout seul – c’est aussi l’importance d’une collaboration –, je vais plutôt les confier à d’autres dans la mode ou la pub’.

C’est curieux que tu parles de Model Alpha alors qu’il n’existe qu’un album du projet, Dimensions (Desire, 2015), sorti il y a déjà trois ans…

En ce moment, on travaille sur un deuxième album… J’ai lâché le morceau ! (rires) Et on vient d’avoir une synchro’ pour Chanel – en fait, j’étais en train de retravailler ce titre, que j’ai composé avec Julie, juste avant que tu arrives. C’est pour ça que j’en parle…

Parlons de tes collaborations musicales : ta méthode de travail se trouve-t-elle changée quand tu travailles en duo, avec Julie, ou encore avec ton ami Clemens Hourrière, comme ce fut le cas pour Five Steps (Versatile Records, 2015) et Espaces Timbrés (Versatile Records, 2018) ?

Chaque projet est différent, mais c’est toujours un enrichissement. Ce qui me plaît, dans les collaborations, c’est qu’il y a une mise en danger : être confronté à l’univers de l’autre, à un nouvel espace de travail aussi, parce qu’on ne travaille pas forcément ici – ou pas seulement. Qui dit nouveau studio dit nouveaux instruments, donc un nouveau terrain de jeu : c’est chouette, j’aime beaucoup ça. Les codes aussi sont cassés, parce qu’on se retrouve avec quelqu’un qui a d’autres méthodes. J’appréhende chaque collaboration différemment, en fonction de la personne. Avec Clemens, on se connaît très bien : ça fait vingt ans qu’on fait de la musique ensemble – One Switch…, du rock, de la musique électronique… Depuis quelques années, notre projet est particulièrement orienté autour des instruments Buchla. Clemens est vraiment très passionné par les synthétiseurs – il fabrique lui-même ses propres modules –, et nous en avons une approche très complémentaire, à la fois artistique et technique.

Tu as également travaillé très récemment avec Jean-Benoît Dunckel sur un projet que tu gardes encore secret…

Avec Jean-Benoît, c’est très différent : il vient d’un univers beaucoup plus pop que moi. Air [duo de musique électronique française formé de Jean-Benoît Dunckel et Nicolas Godin, ndlr], c’est un groupe que j’ai toujours respecté pour leur passion du son et des instruments, la façon dont leurs albums étaient très bien produits – j’aime beaucoup Virgin Suicides (Record Makers / Source / Virgin records, 2000) [bande originale du film éponyme de Sofia Coppola, ndlr] et ce qu’ils avaient fait pour le film de Méliès [Le Voyage dans la Lune (Virgin Records, 2012), ndlr] : tous les trucs plutôt instrumentaux, en fait. Je pense qu’on a vraiment réussi à mêler nos deux univers sur le disque…

Ce projet trouve ses origines avec le Pavillon Français de la Biennale de Venise 2017, transformé en « Studio Venezia » par Xavier Veilhan : un espace d’exposition à la fois atelier d’artiste et studio d’enregistrement où le public pouvait assister à une création in situ…

Exactement. Xavier voulait organiser beaucoup de collaborations pendant la Biennale. Il m’en a proposé différentes, et finalement cela s’est fait avec Jean-Benoît, avec qui ça s’est très bien passé. On a créé quelque chose avant de partir, commencé un morceau à Paris, qu’on a continué à Venise où on a enregistré des chœurs, plus quelques prises à droite, à gauche… C’était magique de travailler dans cette magnifique sculpture, qui était aussi un très beau studio d’enregistrement, avec le matériel de Nigel Godrich [producteur attitré de Radiohead, qui a également régulièrement travaillé avec Air, Beck ou encore Travis, ndlr]… Cela reste un moment inoubliable !

Peut-on en savoir un peu plus sur votre écriture à quatre mains ?

On était contents de ce qu’on avait fait, alors, en toute logique, on s’est dit qu’on allait continuer. Pendant un peu plus d’un an, on s’est retrouvés ponctuellement ; dès que Jean-Benoît avait du temps devant lui, je lui disais : « Ok, moi aussi. Super. C’est parti pour deux jours de studio », et on faisait un ou deux morceaux. Ça s’est fait de façon très simple, sans urgence. Et puis, après, on a réécouté tout ça ensemble, et on s’est dit : « Chouette, il y a un album, là ! » Et voilà.

Je me permets d’insister : Discotexte peut-il avoir l’exclusivité sur ce nouveau projet ?

De Venise, on a donc essentiellement gardé les chœurs, qu’on entend sur le morceau Acqua Alta. En fait, 90% de l’album, qui s’appelle Mirages (The Vinyl Factory, 2019), ont été enregistrés à Paris, au Studio Atlas [ancien studio d’enregistrement de Air, conçu par les architecte et acousticien Fanny et Christian Malcurt, appartenant désormais à Jean-Benoît Dunckel, ndlr]. C’est un endroit magnifique ! Il y a pas mal d’instruments là-bas, dont certains « nouveaux », aussi, pour moi, que je ne connais pas ou peu et que je rêvais d’utiliser, comme l’ARP 2600 [synthétiseur semi-modulaire monophonique commercialisé entre 1971 et 1981, ndlr] et le PPG Wave [synthétiseur analogique/numérique produit entre 1981 et 1987, ndlr]… J’ai quand même ramené quelques synthés… Bref, on avait un beau terrain de jeu ! Le studio nous a permis d’autres choses : j’ai pu proposer qu’on enregistre des batteries, notamment – je n’en ai pas beaucoup l’occasion et ça faisait longtemps que je voulais en refaire. Et puis il a fallu trouver un terrain d’entente dans notre démarche : comme je te l’ai dit, on vient de deux univers très différents, donc on a échangé sur toutes les musiques qu’on aimait bien tous les deux, et les morceaux sont nés un peu comme ça, sur des références communes. Pour la plupart, ce sont des morceaux qui s’étalent sur la longueur : c’est un album très cinématographique… Ah, et pour la pochette, on a choisi une photo d’une œuvre de Xavier Veilhan.

Revenons justement à cet intérêt particulier que tu portes à l’Art, sous toutes ses formes : tes musiques servent l’image, la danse, et tes pochettes d’albums sont souvent des reproductions d’œuvres picturales. Certains domaines artistiques nourrissent-ils tes projets, tes ambitions ?

Complètement. C’est hyper enrichissant d’aller à des expos, de voir des films, de côtoyer des artistes. Et il y a très souvent des similarités dans le langage. Par exemple, en ce moment, avec Clemens, on travaille sur la musique d’un spectacle de cirque contemporain, pour la Compagnie XY, qui démarrera en septembre 2019, et on emploie tout un champ lexical commun avec les acrobates et danseurs : on parle de séquences, de figures, de patterns, de pulses, de rythme, de temps, de couleurs, de lumière… Et avec Xavier, quand il me montre ses travaux, ses sculptures, on utilise les mêmes mots : « répétition », « durée », « pulsations » font partie d’un même vocabulaire pour évoquer une installation – des barres métalliques qui se superposent, qui s’enchaînent les unes après les autres : ça fait partie d’une série qui s’appelle Rayons – et la musique que j’ai faite pour la présentation de cette œuvre. Et quand j’ai travaillé avec Dimitri Chamblas, chorégraphe, et Marie-Agnès Gillot, danseuse [pour l’épisode #8 de Mutant Stage (Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 2018), série de mini-films initiée par Amélie Couillaud et Dimitri Chamblas, ainsi qu’une performance live, le 08 juin 2017 au club parisien éphémère Salò, ndlr], on a aussi parlé de formes, de mouvements, de tempo, de hasards… Je trouve ça super d’avoir un même langage dans des disciplines différentes.

Tu parles spécialement la même langue que tous les tiens : quand tu joues en première partie de Terry Riley, considéré comme l’un des principaux fondateurs de la musique minimaliste répétitive, quand tu reçois des courriers de Suzanne Ciani et Morton Subotnick, proches de Don Buchla, pionnier dans le domaine des synthétiseurs modulaires, ou lorsque tu collabores avec des artistes plus « actuels » tels que Zombie Zombie, JB Dunckel… D’ailleurs, ça fait quoi d’appartenir à deux mondes, deux époques de la musique électronique ?

Je ne considère pas qu’il y ait de cassure entre ces deux mondes. Disons qu’il y a des gens d’une époque, comme François Bayle que j’apprécie beaucoup et que je vois souvent, ou Suzanne Ciani, effectivement, dont j’aime énormément le travail, qui me soutient et partage beaucoup mes musiques – j’en suis flatté ! –, et avec qui il n’est pas exclu de faire un truc, un jour, même si on a trente ans d’écart. Et il y a les gens de ma génération, que tu as cités, qui vivent dans notre société : on est actifs à peu près au même moment, donc, même si on fait des musiques différentes, ça me semble normal d’avoir peut-être une culture proche et des instruments en commun avec les Zombie Zombie, par exemple. Pour moi, il n’y a pas de scission entre ces deux mondes : tous ces artistes qui ont officié dans les années 1960, 1970, ont apporté un héritage à notre génération actuelle.

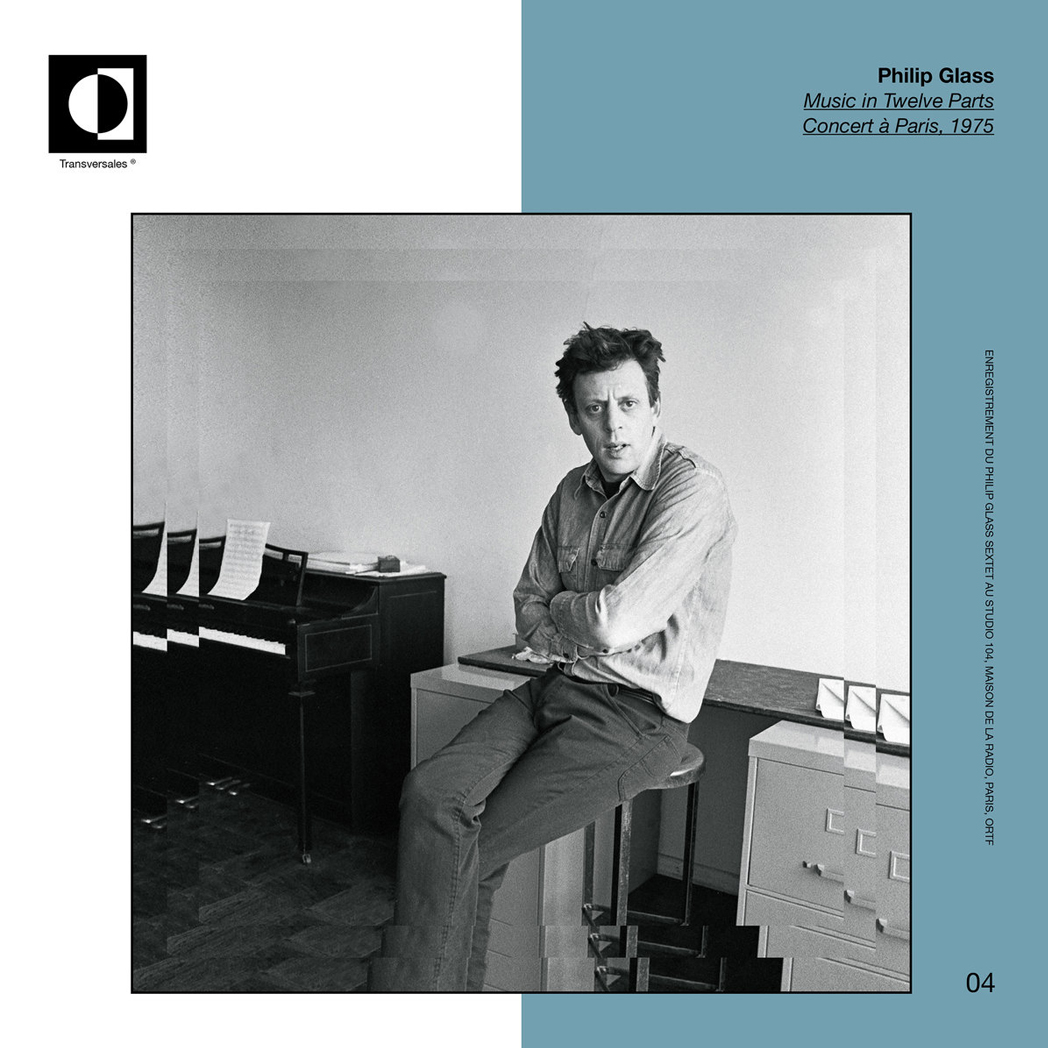

Faut-il voir un lien avec cette autre entreprise, dans laquelle tu t’es nouvellement lancé ? Le label Transversales réédite des albums de compositeurs, soit de musique de film (Alessandro Alessandroni, François de Roubaix, Ennio Morricone), soit d’une musique plus expérimentale (Bernard Parmegiani, François Bayle), qui sont tous des modèles pour la jeune génération électro.

C’est clair. Et c’est pour ça que ce n’est pas du tout un problème de sortir des gens comme Bernard Parmegiani et François de Roubaix sur un même label – au contraire. L’idée de Transversales, c’est de pouvoir faire partager des choses. Personnellement, ça me permet, encore, de me nourrir, de rester un peu à l’affût des choses qui pourraient sortir sur le label. Heureusement, je ne suis pas tout seul : je fais ça avec un ami et associé, Sébastien Rosat, que je connais depuis longtemps. Lui, il est plutôt spécialisé musique de film et Italie – François de Roubaix [Le Saut de l’Ange / R.A.S (Transversales, 2018)], Ennio Morricone [Grazie Zia (Transversales, 2018)] – tandis que moi, je vais plutôt amener Bernard Baschet [4 Espaces Sonores (Transversales, 2018)], François Bayle [Electrucs ! (Transversales, 2018)], Bernard Parmegiani [Rock et Mémoire Magnétique, vol.1 (Transversales, 2018)]. On marche au coup de cœur. Et on est très complémentaires. C’est aussi pour ça qu’on a choisi le nom Transversales : pour créer des liens entre différents styles de musique. Et ce ne sont pas que des rééditions d’objets rares : la moitié de nos références sont des inédits, c’est-à-dire des archives qui n’ont jamais été éditées. Donc on a déjà au catalogue des enregistrements des pionniers du Groupe de Recherches Musicales – c’était normal et un peu logique de sortir ces gens que j’apprécie, les connaissant, étant moi-même compositeur et démarrant ce label, alors qu’eux sont trop âgés pour le faire ou ne sont pas forcément démarchés : j’avais besoin de les faire « re-connaître » ou découvrir –, et prochainement, on va proposer un disque de Philip Glass qui n’est jamais sorti [Music in Twelve Parts – Concert à Paris, 1975 (Transversales, 2019), ndlr].

Et toi, qui as signé des albums sur tant de labels différents, pourquoi ne pas t’établir une bonne fois pour toutes chez Transversales ?

Pour l’instant, Transversales est un label plutôt orienté archives, une petite entité qui souhaite seulement faire découvrir des enregistrements qui existent déjà mais qui sont restés inaccessibles, et qu’on estime de qualité. C’est un tout autre boulot que de signer des artistes actuels, leur commander un album et puis les manager – ce qui est en soi passionnant. Mais non, moi, je n’aurai pas le temps : j’ai déjà ma propre personne à manager ! (rires)

Jonathan Fitoussi participera à l’INASOUND Festival, le 20 avril 2019 (dans le Salon d’honneur du Palais Brongniart, à Paris) et à la Nuit de l’orgue, le 05 octobre 2019 (dans la Grande salle Pierre Boulez, à la Philharmonie de Paris).

DIAGONALS, DE JONATHAN FITOUSSI (HANDS IN THE DARK, 2018)

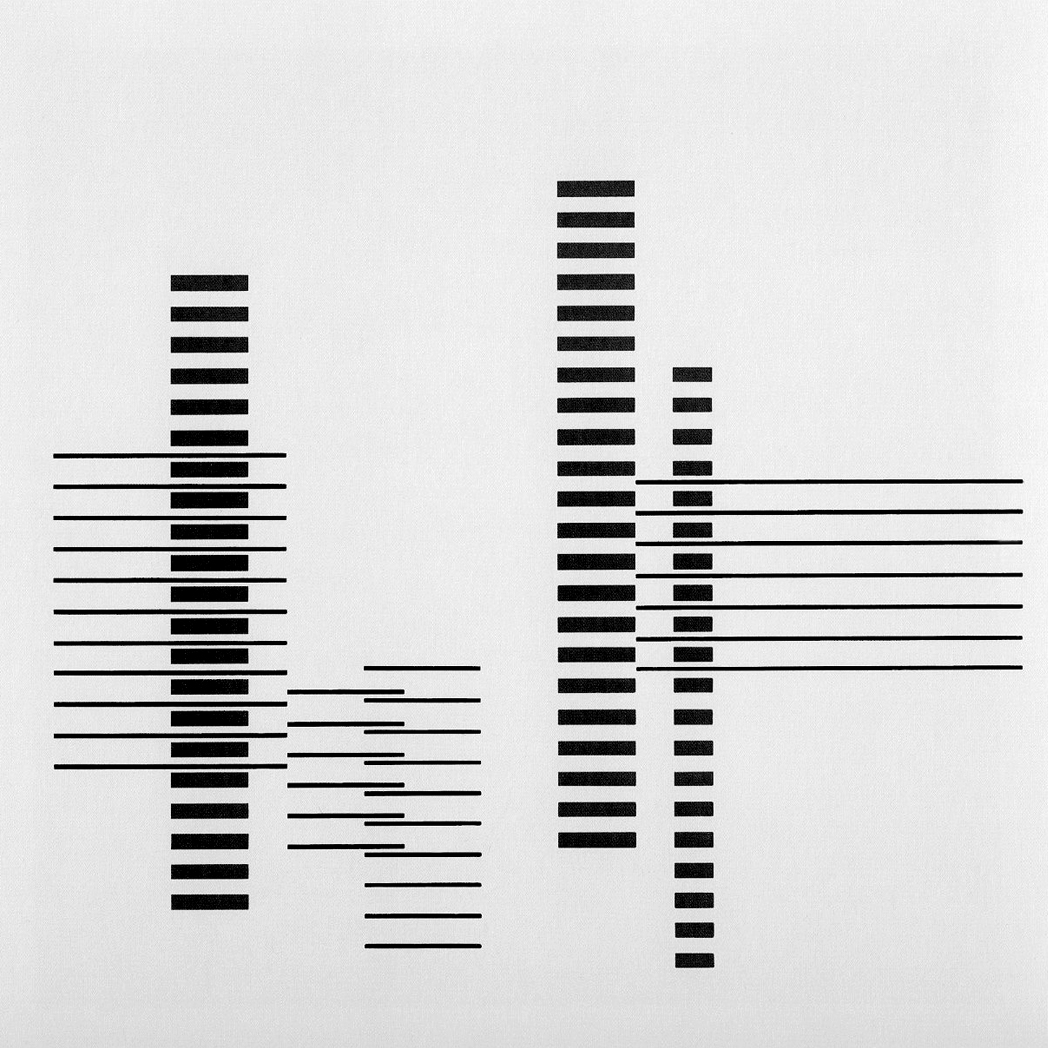

L’ORDRE DES MÉDECINS – BANDE ORIGINALE DU FILM, DE JONATHAN FITOUSSI (2019)

MIRAGES, DE JB DUNCKEL ET JONATHAN FITOUSSI (THE VINYL FACTORY, 2019)

Mickaël Pagano, 2019

© PHOTOS : DR, DIANES ARQUES, DIDIER DE MARREZ, ROSA GLEAVE, THOMAS OSPITAL, LASZLO RUSZKA / INA, BOJANA TATARSKA, OLIVER VACCARO, XAVIER VEILHAN