Présence

d'esprit

![]()

JOHN GIORNO

« Millions of Stars

Come into My Heart,

Welcome Home »

John Giorno est déterminé à toujours (se) défaire (d’)un contexte, quelle que soit sa définition.

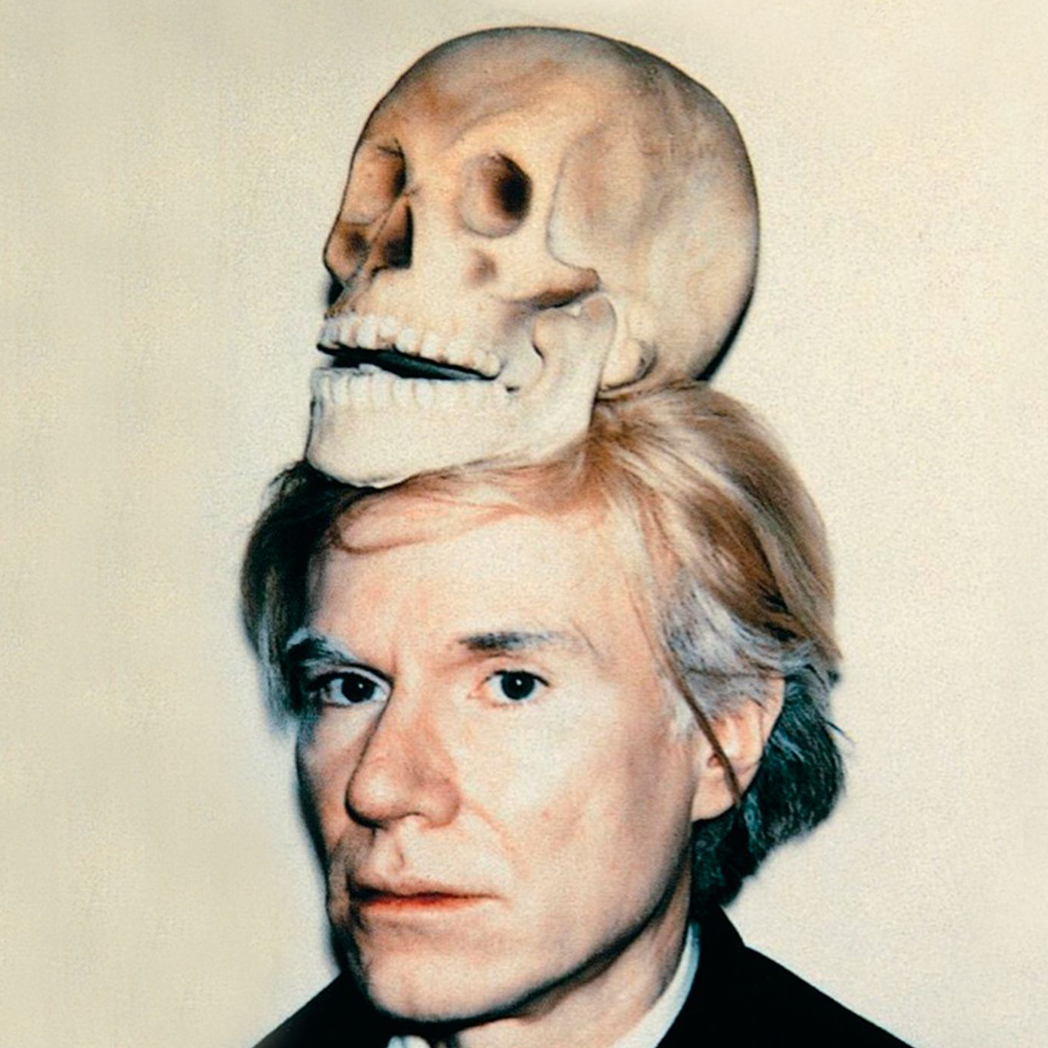

L’ensemble des circonstances dans lesquelles se situent ses conquêtes passées, parce qu’il est devenu malgré lui une légende de l’underground new-yorkais des sixties et de la Beat Generation, à l’instar de ses meilleurs compagnons de fortune, Andy Warhol pour la peinture et William S. Burroughs pour la littérature.

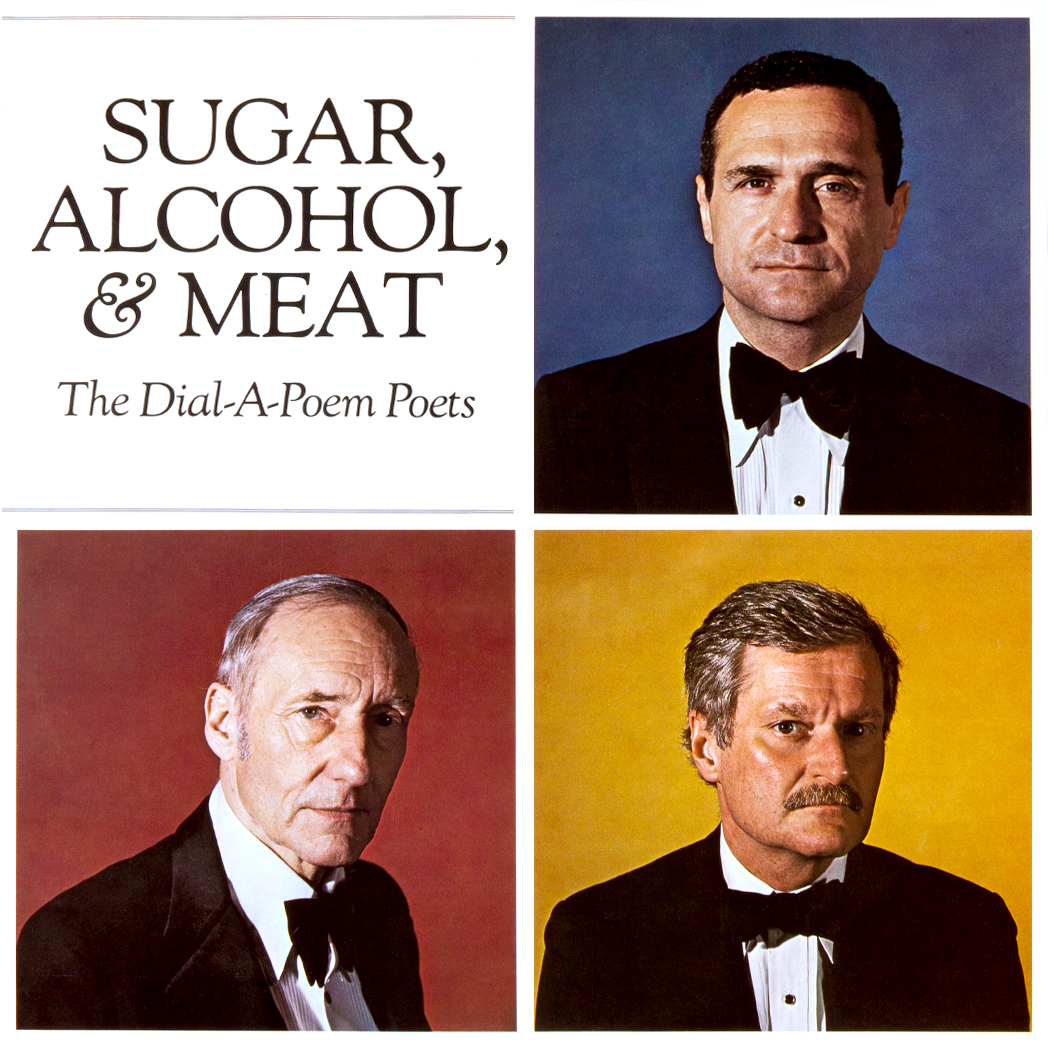

L’ensemble des conditions sociales et culturelles où s’établit son discours, puisque ses poèmes sont en marge de l’objet livre, composés pour un auditeur attentif au « spoken word », qui écoute les disques édités par son label, Giorno Poetry Systems, ou les enregistrements disponibles gratuitement sur le standard téléphonique de son installation Dial-A-Poem.

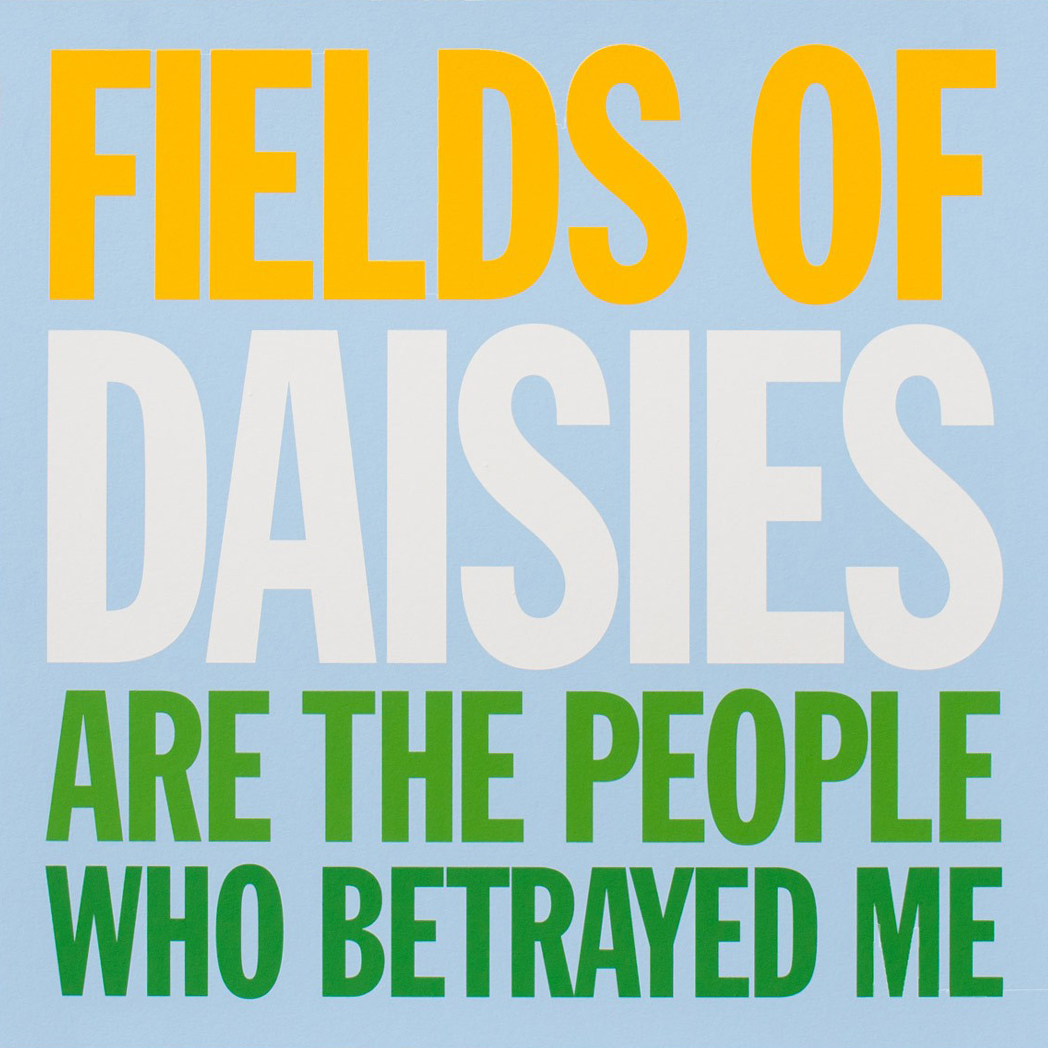

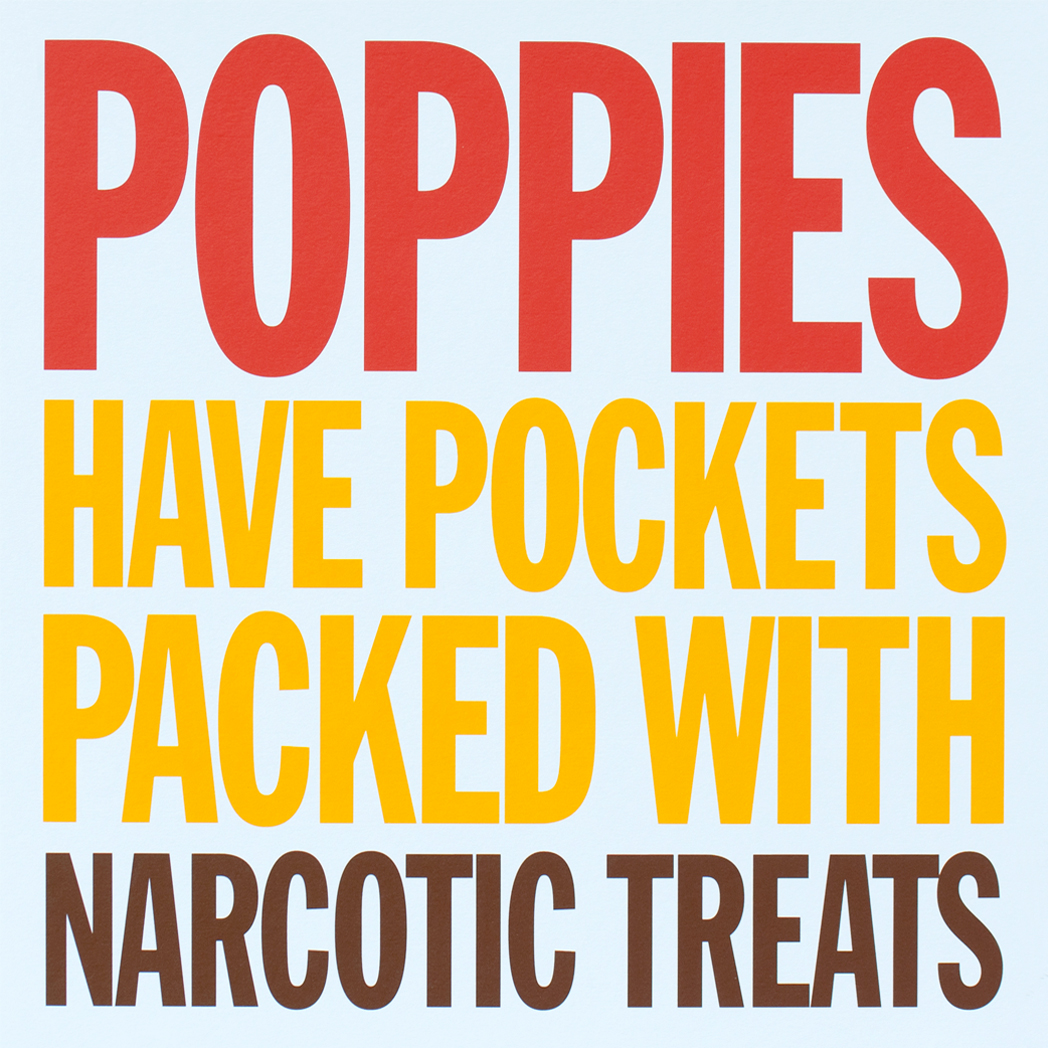

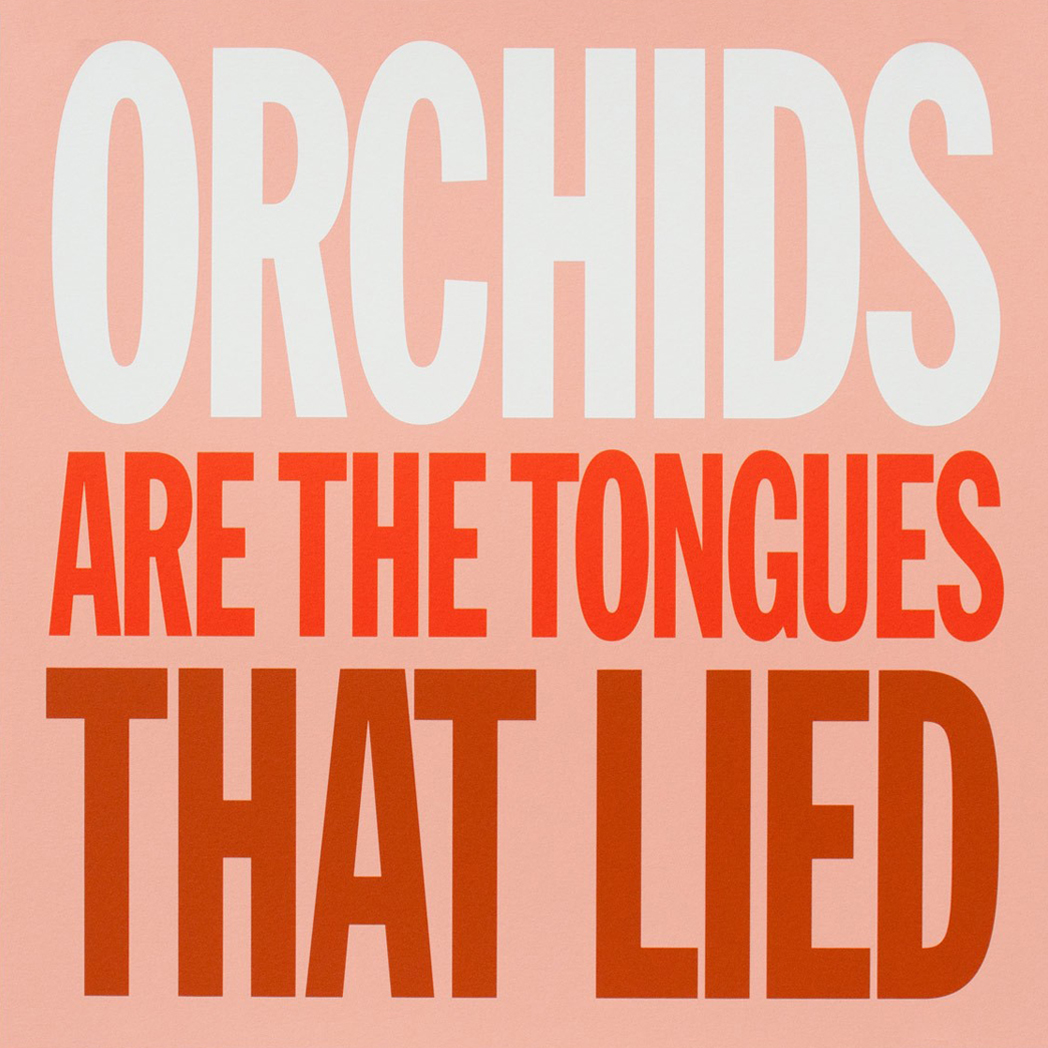

L’ensemble des éléments qui précèdent et/ou suivent une unité linguistique à l’intérieur d’un énoncé, grâce à sa technique favorite du « cut-up », morcèlement puis réarrangement aléatoire d’un texte original pour en créer un autre, ou encore ses nouveaux travaux, les « Poem Paintings », essentiels extraits de ses œuvres écrites typographiés sur la toile ou les murs.

Discotexte s’est donc résolu à remettre le poète et sa carrière dans leurs contextes historique et artistique à l’occasion d’un événement : son exposition solo, « MILLIONS OF STARS COME INTO MY HEART, WELCOME HOME », à la galerie du jour agnès b.

Discotexte : Les médias vous introduisent plus volontiers comme l’ex-compagnon d’Andy Warhol ou le dormeur que vous avez incarné dans son premier film, Sleep (1964), plutôt que de vous présenter comme le poète, le peintre, l’artiste que vous êtes. Cela vous agace-t-il d’appartenir surtout au passé ?

John Giorno : Non, car cela n’affecte aucunement mon travail. Quand on me questionne au sujet d’Andy Warhol, on me questionne au sujet de quelque chose dont on a déjà une idée. Les questions des gens sont le reflet de leur propre esprit : ce n’est pas moi qu’ils voient mais l’image qu’ils ont de moi. Mais c’est quoi ces questions ? Qu’est-ce qu’on en a à foutre ? Ça devient un peu ennuyeux. Vous savez, ça date de quarante-trois ans – ce n’est plus tout frais ! Mais si c’est ce que l’on veut entendre, alors…

Vous êtes une légende ! Vous avez connu le Pop Art et la Beat Generation de l’intérieur…

J’ai eu la chance de naître à New York City en 1936. J’étais dans ma vingtaine quand le Pop Art a explosé. J’avais des amis qui connaissaient ces gens, et j’étais assez âgé pour pouvoir travailler avec eux. J’étais donc au bon endroit, au bon moment, et en contact avec ceux qu’il fallait. Ma bonne étoile, ça a été de rencontrer Andy Warhol en 1962, juste avant sa première exposition. Le fait est que ni Andy ni le Pop Art n’étaient connus à ce moment-là – la première exposition de Pop Art a eu lieu à la galerie Sidney Janis, un samedi soir d’octobre 1962, et Andy a fait sa première exposition à peu près un mois plus tard – : c’était juste ces gars au travail incroyable, et par lesquels j’ai été très attiré, et qui sont devenus mes amis. Je voyais Andy tous les jours, ce qu’il faisait, comment il travaillait et comment son esprit fonctionnait. Et ces peintures ! Ces incroyables peintures – celles de Marilyn Monroe, d’Elizabeth Taylor, les photos de la mort, les tableaux de grandes catastrophes… –, c’était vraiment : « Waouh ! » Ce qu’il y avait de mieux au monde ! C’était le vrai début… Et j’ai eu le bonheur d’y assister.

Quelles autres personnalités ont participé à la naissance de ces mouvements artistiques à vos côtés ?

En 1962, la scène artistique new-yorkaise n’en était qu’à ses débuts. Les artistes du Pop Art avaient tous fait ou étaient sur le point de faire une exposition personnelle : ils en étaient tous au même stade – Andy a fait la sienne en novembre, et même quelqu’un comme Frank Stella, qui avait mon âge, avait déjà fait son exposition. Vous savez, je vis au 222 Bowery [monument historique depuis 1998, cet immeuble a d’abord abrité une auberge de jeunesse pour jeunes hommes (Y.M.C.A.) avant de devenir dès les années 40 le domicile de talents tels que Fernand Léger, Mark Rothko, puis John Giorno et William S. Burroughs qui en firent même un véritable repaire d’artistes, ndlr]. Je ne m’y suis installé qu’en 1965, mais j’ai commencé à y aller en 1962. Un de mes amis, qui vivait dans un loft au sommet de ce building, y a donné pour moi une fête le 4 décembre 1963 : l’invitation parlait de l’anniversaire d’un certain John Giorno dont pas grand monde n’avait à faire… Et pourtant, il y a eu pas moins de quatre-vingts personnes à cette « party » : Andy, mais aussi Jasper Johns et « Bob » [Robert] Rauschenberg, qui avaient longtemps été amants et venaient juste de se séparer – d’ailleurs, Bob était venu avec son nouveau compagnon, et il est parti juste avant que Jasper arrive –, et puis George Segal, les danseuses Trisha Brown et Yvonne Rainer, la seconde génération de l’école de poètes new-yorkaise, avec « Frank » [Francis] O’Hara, John Ashbery, Kenneth Koch, et encore John Cage, Merce Cunningham… Ces quatre-vingts personnes ne sont pas venues pour mon stupide anniversaire : j’étais juste une excuse pour qu’ils se retrouvent. Andy avait déjà fait Sleep, donc ils auraient très bien pu vouloir être avec le « dormeur » ; mais non : ils sont venus pour être ensemble. Et ce fut un moment unique. Car quelques années plus tard, en 1966 ou 1967, tous sont devenus très connus et aucun d’eux ne serait venu à l’anniversaire d’un jeune poète alors qu’il avait déjà sa propre petite cour royale ! Cette période fut très agréable. Je voyais ces gens tous les jours. Je voyais ce qu’ils faisaient et comment ils le faisaient. Ainsi, en apprenant à les connaître, j’ai compris leur processus mental : comment leur esprit travaillait et comment chacun d’entre eux était capable de faire tel travail en peinture, tel autre en sculpture. Et tout ça a eu une réelle influence dans ma vie. Je n’avais pas besoin d’aller dans une école d’arts traditionnelle pour apprendre : je voyais ces gars avec leurs grandes idées, les mettre de côté si elles étaient mauvaises, et réaliser celles qu’ils savaient tout de suite géniales. Et ça, ça m’a beaucoup appris.

Aviez-vous conscience, alors, que l’Art prenait un tournant incroyable ?

J’avais du mal à croire que c’était réel… Vous savez, j’ai passé beaucoup de journées à travailler avec Andy, et quand il a fait ses peintures sur le suicide, je me suis dit à moi-même, et je lui ai dit à lui aussi : « Ce sont les peintures les plus géniales du monde ! » Et puis j’ai eu un moment de doute : étant quelqu’un de sensé, j’ai réalisé qu’on pense toujours, lorsqu’on évolue dans un groupe d’artistes, qu’il est le plus imaginatif. Tout comme on n’envisage que le meilleur au sujet de ses amis. Et il y avait des dizaines de milliers d’artistes dans le monde : comment chacun de ces groupes pouvait-il croire en son propre génie ? De nos jours, ce n’est pas la même chose ; les gens se disent : « C’est pas bon, ça ne marchera pas, ça n’aura pas de succès, le public ne l’appréciera pas… » et toutes ces conneries ! Mais là, les peintures d’Andy sur la mort, c’était vraiment tout aussi génial que Les Nymphéas (1914-1926) de [Claude] Monet – ces stupides Nymphéas de Monet ! Et puis j’ai connu tous ces poètes : « Frank » O’Hara et John Ashbery, et leur ami, Allen Ginsberg. Si vous écriviez comme les deux premiers, c’est-à-dire selon les concepts de l’école de poésie new-yorkaise, alors ils vous adoraient – je crois que j’aurais détesté aller à l’école des poètes ! Quant à Allen Ginsberg, même si j’admirais son travail, qu’il était un très bon ami, lui aussi n’appréciait votre poésie et ne vous donnait des conseils que si vous écriviez exactement comme lui, avec la manière dont il construisait ses vers, les images qu’il utilisait. Mon travail était différent des leurs. Allen Ginsberg n’a eu aucune influence sur moi. Les seules personnes qui ont été d’un grand réconfort et d’un grand support pour moi furent non pas les poètes mais les artistes avec qui je traînais tous les jours. Et donc, en 1965, j’ai réalisé que la poésie avait vraiment soixante-quinze ans de retard sur la peinture, la sculpture, la musique et la danse. Et je me suis dit : « S’ils y arrivent, pourquoi ne pourrais-je pas le faire pour la poésie ? » Quelle que soit l’idée qui se manifeste dans ta tête ou dans ton cœur, réalise-la et n’essaie pas de faire en sorte que « ça colle » ou de suivre certaines traditions. Voilà une devise que j’embrasserai jusqu’à la fin de ma vie.

Quelle que soit l’idée qui se manifeste dans ta tête ou dans ton cœur, réalise-la et n’essaie pas de faire en sorte que « ça colle » ou de suivre certaines traditions. Voilà une devise que j’embrasserai jusqu’à la fin de ma vie.

Avez-vous le sentiment d’avoir révolutionné la poésie, ou tout du moins changé l’approche qu’on pouvait en avoir ?

Vous savez, quand on est un artiste, un poète, on ne se pose pas la question : « Comment vais-je renouveler la poésie ? » On fait juste son travail. Voilà ce qui m’a encouragé en 1965 : il n’y avait que deux supports pour la poésie, le livre et le magazine. Alors on envoyait sa poésie par la poste à un éditeur et on était rejeté, parce que les éditeurs publient toujours et seulement les gens qu’ils apprécient. Mais rares sont les jeunes poètes à évoluer dans l’entourage d’un éditeur… Alors un jour, j’ai eu cette idée brillante selon laquelle n’importe quelle chose, dans la vie de tous les jours, était un support pour la poésie. J’ai commencé en 1965 avec Giorno Poetry Systems : « Lorsque tu discutes au téléphone, il y a cette voix qui dit des mots ; et ces mots pourraient être un poème. » Un concept selon lequel une conversation personnelle tout ce qu’il y a de plus stupide pourrait être un poème, parce que sortis du contexte de la conversation, les mots deviendraient de la poésie. Allons plus loin, encore : vous êtes assis dans votre living-room à écouter un disque de rock ‘n’ roll ; et pourquoi ça, ça ne serait pas de la poésie ?

Alors j’ai créé Dial-A-Poem en 1968, et j’ai enregistré des disques. Et aux États-Unis, quand on envoie un disque à une radio universitaire, elle le passe ! J’en ai donc envoyé deux cents à diverses stations de radio, et touché un très large public, parce qu’une petite ville du Middle West compte dix mille auditeurs, et San Francisco, cent mille ! Les gens écoutaient mes compilations de poèmes de William Burroughs ou Patti Smith comme des disques de pop ou rock, et certains titres sont même devenus des hits : certaines radios, indépendantes, classaient les morceaux les plus joués, et les miens faisaient souvent partie des cinq premiers ! On était tous très heureux. Et ça continue ! Aujourd’hui, je suis à Paris, et je vais faire cette exposition avec des poèmes sous forme de peintures, de sérigraphies, de performances… La galerie du jour est un support visuel, et le concept – le même depuis 1965 ! – est toujours de faire de chaque poème un travail individuel : ici, de la même manière, compliquée, que l’on fabrique des peintures, que l’on décide des couleurs…

Quel est votre rapport à l’Art, aujourd’hui ?

J’ai rencontré William S. Burroughs pour la première fois en décembre 1964, mais on ne s’est vraiment connus qu’en 1965. À partir de là ma vie a pris un autre tournant car William n’était pas vraiment intéressé par l’Art, et j’ai déserté le monde de l’art, véritablement, pour entrer dans celui des écrivains, des performers, des mecs intelligents. Un tout autre univers qui n’était d’ailleurs pas nécessairement une extension du monde de William… Durant les trente années suivantes, on ne m’a plus trop vu – je suis bien allé à quelques vernissages, mais d’artistes new-yorkais que je ne connaissais pas. Je n’étais pas vraiment impliqué… Et il y a environ huit ans, je suis devenu l’amant d’un artiste nommé Ugo Rondinone, avec qui je suis toujours aujourd’hui. Nos vies, même dans notre quotidien, sont liées entre elles. Je ne cesse d’aller à des vernissages parce que c’est son monde – il est peintre et sculpteur –, et que ça devient le mien. Et depuis ces deux dernières années, grâce à cette nouvelle génération de peintres, celle d’Ugo – il a 42 ans –, l’Art est au centre de ma vie, comme jamais il ne l’a été auparavant. Et les personnes les plus proches de moi sont désormais des peintres et des sculpteurs, pas des poètes. Les poètes sont si compliqués !

Qui, alors, a su pertinemment influencer votre travail ? Vous parliez à l’instant de William S. Burroughs…

Beaucoup de personnes ont influencé mon travail… William Burroughs est devenu un véritable ami en 1965 et l’est resté jusqu’à sa mort [en 1997, ndlr]. Il est venu vivre à New York en 1974, et il a emménagé au 222 Bowery à peu près un an après : il cherchait un logement, et il y avait ce loft à louer, dans mon immeuble, à l’étage du dessous – ce n’est même pas moi qui lui ai dit de venir puisque je ne le savais pas ! Il l’a visité, ça faisait l’affaire, alors il l’a acheté. Et c’est devenu le « Bunker ». Nous avons alors vécu ensemble, c’est-à-dire qu’il avait son travail et moi le mien, et que nous partagions nos vies : nous dînions ensemble tous les soirs quand William et moi ne sortions pas. Tous les matins, on se voyait pour savoir ce qu’on ferait le soir-même, ce qu’on mangerait – parce qu’on faisait les courses à tour de rôle, et que parfois des gens venaient dîner, alors il fallait s’arranger… Bref, tout ça pour dire qu’il est devenu la plus grande influence de ma vie. Pas d’une manière spécifique. Mais il était tellement brillant ! Et en vivant chaque jour dans cette sorte de relation intime, nos esprits se sont accordés : comme si son esprit plus mon esprit avaient formé un troisième esprit…

Partagiez-vous les mêmes idées ?

En fait, on était dans un échange perpétuel d’idées. Il pouvait être en train de travailler sur quelque chose, et je lui disais : « Oh, c’est pas super… », et on se mettait à en parler en buvant du bourbon et en fumant des joints pendant des heures… Je lui ai certainement « piqué » plusieurs idées, comme ça, en discutant… On passait même encore du temps ensemble pendant nos tournées… Oui, on a vraiment eu de super échanges.

Vous-même, pensez-vous avoir eu une influence sur des artistes ? Par exemple, Lou Reed et David Bowie n’ont jamais caché leur admiration pour la Beat Generation…

On ne peut jamais trop dire… J’ai fait quarante disques ! Il se peut qu’ils les aient écoutés. Mais on ne peut pas dire dans quelle mesure ça les aura influencés. J’ai su, si, que « Jim » Morrison [leader du groupe The Doors, ndlr] était un très grand fan, mais je ne l’ai jamais rencontré personnellement. On ne sait même pas toujours soi-même, en définitive, comment on a été influencé – je veux dire, tous ces noms que je vous ai mentionnés, ces gens de New York City, tout ce monde de l’Art : mon travail est devenu le reflet de cette culture. Et inversement. Au final, c’est une grosse soupe… Et quelle est alors l’influence de l’un sur l’autre ?

« Quand on répète un poème, la qualité musicale des mots apparaît. Une fois qu’elle est là, vous vous la rappellerez toujours. Je n’écris pas des chansons, mais c’est tout comme : chaque mot a une mélodie, et cette mélodie, semblable à celle d’une "pop song", vous colle à la peau. »

Comment travaillez-vous sur vos poèmes ?

Je travaille tous les jours. J’écris un poème par jour, mais il me faut quatre à cinq mois pour le finaliser. Par exemple, j’écris un nouveau poème sur l’eau, Down Comes the Rain : je laisse les images venir à mon esprit et je les collecte, je les note. Quand j’ai écrit Welcoming the Flowers, ce n’était pourtant pas mon sujet mais les images premières images qui m’arrivaient étaient celles d’eau ; et comme ça n’avait rien à voir, je les mettais de côté. Et j’ai laissé venir… Ces images, ce sont des métaphores, des descriptions sur deux ou trois lignes. Une simple image peut elle-même être interprétée de deux, trois ou quatre façons différentes. Et quand vous en avez un certain nombre, elles se regroupent toutes. Les associer entre elles, c’est ce à quoi je travaille tous les jours. Et tous les jours, plein d’autres images arrivent, et ce pendant des mois et des mois. Pour voir ce que cela donne, je répète ces groupes d’images à voix haute ; pour trouver la tonalité, je les chante à tue-tête : ça m’aide à entendre le son et comment celui-ci se connecte au contenu du poème, à chercher le bon « flow », et même à détecter certaines transformations nécessaires – parce que le son révèle ça et là une imperfection, et alors je change les mots pour la corriger jusqu’à ce que ce soit bon, ce qui peut prendre parfois trois à quatre mois. Enfin, il faut mémoriser le poème. Depuis dix ans, je n’ai aucun problème à retenir tous ceux que j’ai fabriqués car ils sont comme des chansons. En effet, quand on répète un poème, la qualité musicale des mots apparaît. Et une fois qu’elle est là, vous vous la rappellerez toujours. Vous savez, je n’écris pas des chansons, mais c’est tout comme : chaque mot a une mélodie, et cette mélodie, semblable à celle d’une « pop song », vous colle à la peau. Donc, tout ça se met en place durant ma répétition, et le lendemain, je n’ai pas besoin de réfléchir à ce que j’ai fait la veille : ça revient tout seul. Alors il ne me reste plus qu’à déclamer mon poème terminé, à le présenter à un auditoire. Et plus on le lit en public, plus il prend sa propre vie. La première de Welcoming the Flowers, je l’ai faite lors d’un passage à Paris, en mars dernier, au Musée du Montparnasse : j’y ai fait une lecture, et ça a très bien fonctionné. Peut-être aurais-je dû faire ça pour Down Comes the Rain, à la galerie du jour ? Je n’ai pas prévu de l’interpréter : il y aura un film. Mais je dois revenir le 3 décembre, juste avant de repartir en tournée, en Italie : ce sera certainement le bon moment pour le présenter pour la première fois…

Voici quelques mots choisis : « poésie », « bouddhisme », « sexe », et « drogues »…

Ces quatre mots sont les plus importants dans ma vie ! Ils sont tous connectés car ils parlent de l’être humain et de la conscience de l’esprit. Vous savez, je fais de la méditation tous les jours, et cela conditionne réellement mon esprit. C’est du bouddhisme, mais pas au sens idéologique du terme : c’est plutôt l’art de travailler avec son esprit. Le sexe ? J’adore le sexe ! Tout le monde aime le sexe ! C’est génial, c’est de la joie, et ça fait partie intégrante de la vie de chacun. Car le sexe est une véritable part de votre esprit : vous y pensez, vous travaillez avec – je l’ai moi-même inclus dans mon œuvre –, et vous le pratiquez… Les drogues ? J’adore ! Je les ai toutes testées ! Elles peuvent être d’une grande aide. Aujourd’hui, j’aime surtout fumer de l’herbe. C’est bon pour les écrivains, parce que ça vous concède un certain « flow », une certaine liberté. En revanche, ce n’est pas bon pour les peintres car ils ont une autre forme de l’esprit. D’ailleurs, la drogue de prédilection de Warhol, c’était le speed [également appelé amphétamine, ndlr]. C’est grâce au speed qu’il a eu un travail si brillant : sans le speed, il n’y aurait pas d’Andy Warhol. C’est la vérité vraie. Cette drogue a été la chose qui, additionnée au génie d’Andy, a fait que ce qui est arrivé est arrivé – à savoir la création du Pop Art et le propre reflet de la culture. Et quand il s’est fait tirer dessus en 1968 [le 03 juin, l’activiste féministe Valerie Solanas a tenté d’assassiner l’artiste à La Factory, ndlr], ça a été la fin de sa vie créatrice car il a été tellement abîmé que le docteur lui a dit : « Vous prenez encore une fois du speed et vous êtes mort » ; et Andy a eu tellement peur qu’il n’en a plus jamais consommé. Ainsi, après 1968, il n’a plus fait grand-chose d’original : beaucoup de choses géniales, certes, mais qui découlaient toutes de concepts qu’il avait déjà établis au début des années 60. William Burroughs, lui, avait une préférence pour l’héroïne – qui faisait fonctionner son esprit beaucoup mieux – et l’herbe. Il ne le faisait pas souvent, mais, à l’occasion, William se défonçait et puis il se mettait au travail, il écrivait. Moi, la dernière drogue importante dans ma vie, c’est lorsqu’en 1965 Brion Gysin est venu à New York avec Burroughs. Nous sommes devenus amants, et sur une période de quatre mois, on a eu trente-quatre trips au LSD, soit à peu près un trip tous les trois, quatre jours, à l’hôtel Chelsea, chambre 703… Cet épisode a vraiment transformé ma vie.

Vous vous exposez sans artifice ni pudeur…

Oui, c’est curieux… Je vais vous raconter une autre chose qui a eu beaucoup d’influence sur moi… J’étais à l’université Columbia, New York City. Un ami est venu me dire : « John, j’ai ce super bouquin de poésies qui va t’abasourdir », et il m’a donné un exemplaire de Howl [and Other Poems, ndlr], d’Allen Ginsberg. C’était en avril 1957. Ça venait juste d’être publié. Il m’a alors dit : « John, as-tu entendu parler des éditions City Lights ? » Je lui ai dit que non. J’étais au milieu de ma scolarité d’universitaire, et la dernière chose dont j’avais envie, c’était bien de lire un recueil de poèmes. Mais c’est pourtant ce que j’ai fait. On buvait du bourbon, on était saouls, et il a insisté : « John, tu ne réalises pas : c’est un bouquin très important qui va changer ta vie ! » Je lui ai répondu : « Oui, oui, c’est ça… » Il m’a alors donné trois joints que j’ai planqués dans le livre. Je lui ai promis que je le lirai plus tard. Et je l’ai complètement oublié… Et environ un mois plus tard, aux alentours du 1er mai, quand le climat changeait, je me suis rappelé des joints. J’ai donc repris le livre et fumé les joints. Et j’ai lu Howl. Et ça m’a complètement sidéré… Je suis gay. Et dans les années 50, personne n’était gay – juste quelques-uns qu’on traitait de pédés. Je vivais ça seul, même si quelques années avant, juste avant mes 20 ans, j’avais pris une grande décision : mes sentiments étaient purs et personne n’avait à me dire que j’étais un décadent, une pédale ou je ne sais quoi d’autre. Alors, quand j’ai lu ce livre pour la première fois, découvert cet auteur qui avait écrit, entre autres choses, au sujet des gays et de l’homosexualité en général, ça m’a paru révolutionnaire ! Je n’étais qu’un gamin ! J’ai quitté ma chambre, mon bâtiment, juste pour sortir dehors : j’avais besoin de crier ! Et si je vous raconte tout ça, c’est parce que ce qu’Allen Ginsberg a fait pour moi, il l’a fait pour une génération entière, pour des millions de gens de cette époque. Voilà pourquoi Allen est un poète si extraordinaire : il a bouleversé la culture. Bien sûr, avant lui, on a eu W. H. Auden, qui était gay aussi, mais qui écrivait comme un poète classique ; [Charles] Baudelaire, aussi, et certains de vos poètes français… Mais c’était il y a une centaine d’années ! Leurs poèmes étaient géniaux, mais ça n’avait rien à voir avec moi. Allen a vraiment été le premier à créer une connexion entre ses sentiments et la réalité. Personnellement, je n’ai pas inclus des images gay tout de suite dans mon travail. Et très curieusement, quand j’ai rencontré Andy Warhol et tous les autres, si une grande majorité était gay, aucun n’avait et n’aurait jamais utilisé d’image gay dans son travail non plus : parce qu’ils savaient que c’était le baiser de la mort assuré ! De plus, ils étaient tous fauchés : Robert Rauschenberg, Jasper Johns, et Andy qui était vraiment très pauvre – il gagnait un peu d’argent en tant que designer, à l’époque. Et quand je leur en parlais, à Bob, Jasper ou Andy, mes amis les plus proches, ils ne répondaient pas, baissaient juste les yeux ou tournaient la tête. Et ça me rendait furieux. Je comprenais qu’ils avaient besoin d’argent, qu’ils ne voulaient pas compromettre leur travail ou ruiner leur carrière dans le monde de l’art. Il faut rappeler comme l’expressionnisme abstrait était très homophobe – les amis gays des femmes de gens comme [Robert] Motherwell, [Mark] Rothko et [Jackson] Pollock ? « Des pédales », qu’ils disaient, répétant encore et encore que les gays ne faisaient pas partie de leur monde. J’ai vraiment entendu ces mots : « Aucun gay ne peut être un grand artiste abstrait comme nous ! »

Bien évidemment, tous ces représentants de l’expressionnisme abstrait savaient qu’Andy Warhol et les autres artistes que vous avez cités étaient gays, n’est-ce pas ?

Oui, bien sûr ! Ils avaient donc une double raison pour laquelle haïr Andy : non seulement il était gay, mais ils détestaient son travail aussi bien en design qu’en sérigraphie. « La sérigraphie n’est pas un travail. La peinture, oui » : voilà ce qu’on pouvait entendre ou lire, aussi…

Seraient-ils allés jusqu’à révéler l’homosexualité d’Andy Warhol pour l’anéantir ?

Non, puisque, de toute façon, « Un peintre gay ne peut devenir un grand artiste » ! J’étais horrifié. Et je me disais : « Mes amis sont complètement stupides ! » C’était plus fort que moi : il fallait impérativement prendre des sujets gays et mettre des images gays dans mon travail. Ce fut une grande responsabilité pour moi parce que dans le vrai monde, le monde du Pouvoir et de la Culture était hétérosexuel et qu’il ne voulait pas entendre parler des gays. Il fallait être comme Jasper – « C’est ok, tu peux être gay, mais garde ça secret » – et moi, au contraire, je pensais justement qu’il fallait utiliser son travail pour s’affranchir. En 1957, ça peut être libérateur d’aider des gens à comprendre que leur esprit est pur, de faire en sorte qu’ils ne se fassent plus traiter de fous ou torturer par d’autres qui disent que ce qu’ils font est mal. Voilà pourquoi il y a tant d’images de ce genre dans mon travail. Et ça fonctionne depuis des dizaines d’années.

Que pouvez-vous dire de votre nouvelle exposition ?

Je suis tellement heureux qu’Agnès, que j’aime vraiment, ait accepté que je fasse cette exposition ! J’ai réalisé un très grand nombre de choses nouvelles : six grandes impressions de 1m2 ainsi que seize peintures et autres travaux. La dernière fois que je suis venu à Paris, je n’avais fait que deux petits trucs… Là, grâce à la galerie du jour, tout cet espace mis à ma disposition, j’ai décidé de faire de grandes toiles, de grandes impressions, etc. Je suis vraiment très reconnaissant vis-à-vis d’Agnès car sans elle je n’aurais pas passé autant de temps à faire tant de choses. Qui plus est, j’ai pris une nouvelle direction : ces six impressions géantes, qui supposent beaucoup de travail, de réflexion et de sensations en amont pour définir comment je voulais que ce soit visuellement et savoir de quelle manière je pouvais le réaliser, c’est tout à fait nouveau pour moi. Autre chose : j’ai travaillé avec Jean-Paul Russell, l’imprimeur d’Andy Warhol durant les dix dernières années de sa vie. Il a commencé sa carrière comme assistant de l’imprimeur d’Andy, un gars appelé Rupert [Jasen Smith, ndlr], mort du sida il y a pas mal de temps [en 1989, ndlr], et déjà il filait droit, il était bon. Aujourd’hui, c’est un maître de l’impression et de la couleur, et ce qu’il a appris avec Andy y est pour une grande part. Moi, j’ai commencé à travailler avec lui il y a environ dix-huit ans. On a fait beaucoup de choses ensemble ; mais ces grandes peintures, on a toujours eu l’intention de les faire sans jamais avoir pu concrétiser nos idées – jusqu’à maintenant !

« MILLIONS OF STARS COME INTO MY HEART, WELCOME HOME », DE JOHN GIORNO, DU 10 SEPTEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2008 À LA GALERIE DU JOUR AGNÈS B. (PARIS)

Mickaël Pagano, 2005

© PHOTOS : HAROLD CHAPMAN / TOPFOTO / ROGER-VIOLLET, GIORNO POETRY SYSTEMS,

JOHN GIORNO ARCHIVE, ROLLINE LAPORTE, GIANFRANCO MANTEGNA, ANDY WARHOL