Tout feu

tout flamme

![]()

ALICE BOTTÉ

« .1 »

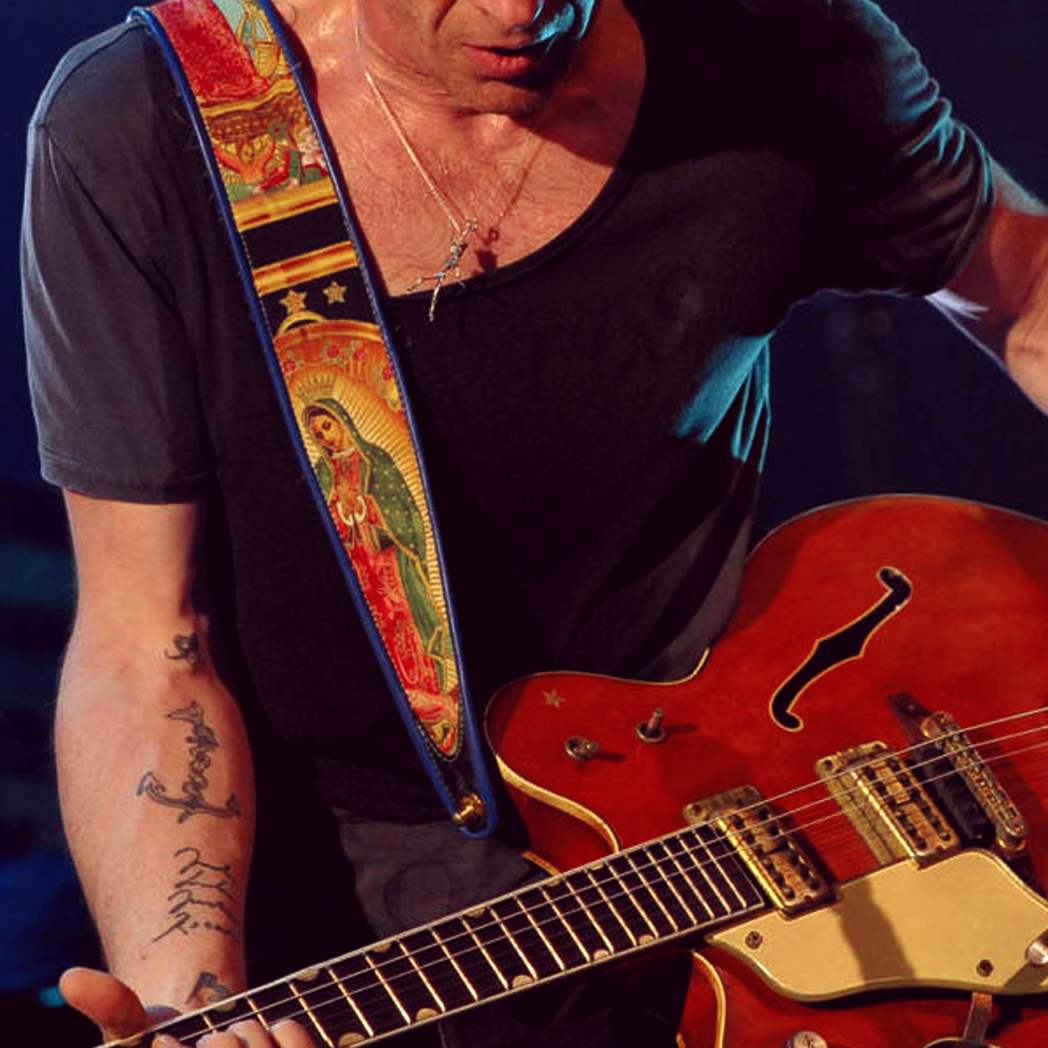

Alice Botté vit aujourd’hui un conte de fées. À moins qu’il n’ait fini par s’échapper de ce récit merveilleux où il jouait depuis trop longtemps les seconds couteaux ? Le guitariste du tout-paysage français indépendant, qui dévore encore les scènes comme un ogre, a publié un premier album dont le titre, .1, appelle déjà la série.

L’artiste s’y raconte, s’aventure avec des créatures pas seulement imaginaires et rature sa propre légende dont on pourrait pourtant faire un livre, met en lumière, aussi, sur une musique sombre, bruitiste et minimaliste, une intimité que l’on ne lui connaissait pas. Mais contrairement au lapin blanc pris dans les feux des projecteurs, Alice Botté s’expose là – à découvert, dans ses titres – et s’observe ici – à découvrir, dans cet article – sans peur aucune. Et brûle d’être reconnu pour celui qu’il est vraiment.

Discotexte : La genèse de l’album est une série de live appelée « FEU brûlé », des improvisations créées autour de la déconstruction du son. Et la définition que tu donnes de ces performances – un commencement très dense, fourni, violent, pour accéder à la quiétude – fait écho à l’électrochoc fondamental dans ta vie de musicien, lorsque ton frère, victime d’un accident grave, échappe à la mort et se rétablit sous tes yeux, dans une chambre d’hôpital où vous écoutez religieusement ensemble la musique de Jimi Hendrix…

Alice Botté : C’est une bonne analyse. Je pense qu’il y a toujours un épisode violent qui te réveille. Et il y a un moment pour ça – des circonstances. Cette histoire, c’est vrai, ça m’avait traumatisé : après son accident, mon frère est resté six mois à l’hôpital, où il a failli mourir plusieurs fois. J’allais les voir dans leur piaule, son copain et lui, et ils passaient des disques de Hendrix sur un électrophone. Moi, j’étais malléable – c’était en 1970 : j’avais 11 ans. Et là, presque cinquante ans après, il se passe la même chose : une espèce de choc, un clash. Ça s’est produit il y a deux ans, lors d’un festival, en Corse, que mon fils organisait : je n’avais rien préparé du tout, et ça s’est vraiment mal passé… Il y a eu comme un petit traumatisme, léger. Je me suis dit : « Merde, je ne vais pas rester sur un échec ! » J’ai eu envie de le refaire. Plutôt qu’un épisode douloureux, c’est devenu une envie d’y aller et surtout de me mesurer à moi-même.

Donc, quand j’ai commencé à faire ces live improvisés, j’ai vraiment repris possession de moi-même – ça, c’est vachement important –, je me suis senti bien. Et puis, bon, les circonstances faisaient que j’étais inquiet : je n’avais pas de boulot, plus de tournée, rien. C’était aussi un besoin très élémentaire de gagner sa vie. Du coup, quand j’ai conçu « FEU brûlé », il fallait que je me prouve que j’étais capable de ramener de l’argent avec mon projet propre, et surtout que j’étais capable de passer à autre chose. Et ça m’a rassuré de pouvoir dire, avec ma grande gueule : « Ben voilà, ça y est, je le fais ! » Je me souviens du deuxième concert : c’était dans un garage, dans le Nord, en décembre, il faisait -2°C, et six personnes seulement s’étaient déplacées pour moi ; mais je m’en foutais : je suis arrivé là, et j’étais en confiance – d’ailleurs, je dois dire que quand je fais ça, je n’ai vraiment pas le trac, alors que si je monte sur scène avec d’autres devant je ne sais combien de gens… Ouais, j’étais heureux. En revanche, il fallait que je fasse un truc bien : ce n’est pas le tout d’arriver sur scène, de maîtriser un grand n’importe quoi avec, non pas une certaine nonchalance, mais, il faut garder à l’esprit que tu seras jugé sur ton travail.

« Non seulement je redécouvre la guitare, mais j’ai envie d’en jouer à nouveau. Il n’y a pas si longtemps, la guitare électrique me faisait chier. À part Hendrix, tout le monde la joue d’une manière conventionnelle, et ça ne m’intéresse pas… La guitare rock m’emmerde. »

Ces performances, c’était une révélation ?

Une re-révélation. Ou un re-début, puisque je l’avais déjà fait par le passé… J’accompagne des gens dans la variété ; tu te laisses vite happer par le « truc facile », et tu n’as plus le temps de rien, tu es crevé quand tu rentres de tournée. Finalement, ton identité se gomme : tu deviens juste une espèce de pâte à modeler qui sert aux autres. Attention, je ne critique pas ce statut de sideman, qui est vachement bien, qui me plaît vraiment ; mais voilà, tu t’endors, et tu peux vite perdre goût à la musique. J’aime bien l’idée d’un monstre qui sommeille en toi, et qui peut se réveiller tout à coup. Par analogie, c’est comme un traumatisme : à un moment donné, tu es en état de choc – « Il faut y aller ! » L’envie, qui avait disparu, revient. Comme une envie de baiser à nouveau alors que tu n’avais plus de désir depuis un moment : soudain, tu redécouvres quelque chose, via quelqu’un. Et là, oui, c’est une révélation.

S’agit-il également d’une renaissance en tant que musicien ?

Oui, parce que tu appréhendes la musique autrement. J’ai récemment admis définitivement l’idée qu’une certaine partie de la musique de mon passé, que j’avais jouée voire écoutée, ne m’intéressait plus du tout : ça ne servait à rien de rabâcher toujours les mêmes artistes, les mêmes disques. Je n’écoutais plus de musique ; j’étais un peu largué et je me disais : « Rien ne m’intéresse. Plus rien ne m’intéresse. » Sauf quand tu es dans ton machin et que, par hasard, tu redécouvres une musique qui est la « tienne » et des influences enfouies : par exemple, je me suis souvenu que, gamin, j’écoutais Pink Floyd – les premiers albums, pas les trucs pour MTV ! –, et d’autres groupes de rock progressif, un peu psyché’, comme Soft Machine. Petit, je n’écoutais pas AC/DC, les [Rolling] Stones, [David] Bowie : ça me cassait les couilles ! L’exception, c’était peut-être Lou Reed : parce qu’il y avait un côté sulfureux, crado, méchant, dans sa musique, qui me fascinait – c’était un ogre, comparé aux autres ! Et donc, oui, c’est une renaissance en tant que musicien parce que tu redécouvres ton instrument, tu en joues autrement : pas comme on te demande de le jouer. Cette fois, tu fais ce que tu veux, et tu le fais pour que ça te plaise d’abord à toi. J’ai eu cette discussion, l’autre jour, où l’on m’a dit : « Il faut séduire les gens… » Mais j’en n’ai rien à foutre ! Moi, ce que je veux, c’est me séduire à nouveau : c’est une histoire d’amour tout seul – de la branlette, quoi ! (rires) Bref… Non seulement je redécouvre la guitare, mais j’ai vraiment envie d’en jouer à nouveau. Il n’y a pas si longtemps, ce n’était plus le cas : la guitare me faisait chier. Déjà, le guitariste, c’est clairement l’abruti du groupe : « Tu m’as vu ? Tu m’as vu ? Et tu as vu mes solos ? » Quant à la guitare électrique, c’est l’instrument cliché par excellence : à part Hendrix et quelques rares personnes qui sont allés s’aventurer dans la guitare, tout le monde la joue d’une manière conventionnelle, et ça ne m’intéresse pas… La guitare rock m’emmerde. Grave. Ça, c’est sûr. Je ne me vois pas aller faire des reprises de blues ou de rock avec des mecs : je vais me faire chier tout de suite et préférer aller boire des coups au bar…

Ton initiation à la guitare commence pendant l’hospitalisation de ton frère. Et à cette époque, tu fais des reprises, comme tous les débutants ?

Il y avait une guitare acoustique, à la maison, que mon frère n’utilisait donc pas. C’était une petite gratte, complètement désaccordée, avec laquelle je me suis mis à m’amuser sans savoir qu’il fallait l’accorder en mi/la/ré/sol/si/mi… Alors, peut-être avais-je une oreille pointue, mais j’écoutais : « Ah, cette corde-là, elle est fausse », et j’essayais de trouver une justesse des notes sans pour autant l’accorder comme devait l’être une guitare classique. Déjà, j’expérimentais. À part le beau-frère de mon frère qui m’a donné quelques petits rudiments, trois, quatre fois dans ma vie, j’ai toujours été complètement autodidacte. Plus tard, je me suis mis à retravailler la guitare, comme j’en avais envie, sans vouloir prendre de cours – ça m’emmerdait : jeune, j’étais déjà un vieux con ! (rires) Au début, je « faisais » du [Georges] Brassens sans savoir jouer : je chantais juste les paroles sur des accords qui n’étaient pas les bons ; c’était n’importe quoi ! C’était une interprétation : je ne cherchais pas à coller à Brassens, mais je voulais juste prendre du plaisir à chanter avec une guitare entre les mains.

Justement, l’album s’inscrit aussi dans ton rapport au chant. On l’ignore, mais tu chantes depuis tes 12 ans, et tu étais l’auteur-interprète au sein de ton premier « vrai » groupe, Les Fonctionnaires, fondé avec Tom Novembre.

Chanter, ça te libère. Ça sort de ton corps, c’est une partie de toi qui t’échappe un peu. Quand j’étais petit, il fallait que j’aille à la messe, et j’étais dans la chorale de l’église. Et par la suite, j’ai pratiqué le chant au moins trois, quatre années d’affilée. Ça m’a toujours passionné. Après, j’ai appartenu à plusieurs groupes pendant le lycée. Les Fonctionnaires n’a pas forcément été mon premier groupe « sérieux » au sens où on ne s’est jamais produit sur scène ; on a seulement réalisé une maquette de quatre titres, produite par CharlÉlie [Couture, frère de Tom Novembre, ndlr], et diffusée sur France Inter parce qu’il cartonnait déjà à l’époque – on s’est faits pistonner… Je dirais que c’était peut-être mon premier groupe le plus « personnel ». En fait, j’accordais plus d’importance à la voix qu’aux textes : j’ai essayé d’écrire, mais j’étais assez mauvais, donc Tom et surtout CharlÉlie m’ont corrigé, filé des idées voire des phrases entières pour que mes paroles aient du sens – et c’était pas mal…

C’était, par conséquent, une évidence pour toi de donner de la voix sur ton album ?

Ouais, même si ça s’est fait complètement par hasard, en fait. Quand j’ai commencé à faire les live de « FEU brûlé », je ne chantais pas vraiment : en montant sur scène, j’avais quelques textes en tête, que je « récitais » ou pas, ou que je chantais, parfois. Mais pour l’album, je n’avais rien prévu. Après trois, quatre mois d’errance sans savoir ce que j’allais faire, un soir, certainement parce que ça n’allait pas vraiment bien dans ma vie à ce moment-là, j’ai écrit un truc. Ce n’était pas prémédité… Le morceau sur lequel je chante un texte en anglais, Maria, c’était, au départ un vacarme épouvantable de neuf minutes avec lequel je commençais mes live – en général, en concert, tu suis une progression, mais j’aimais bien arriver au taquet, histoire de bien foutre la pression : « Si ça ne vous plaît pas, ne perdez pas votre temps ! » Mais autant sur scène, ça marchait bien, autant je me suis vite aperçu qu’en studio, je m’emmerdais. Je me suis dit qu’il fallait que je l’envisage autrement. À un moment donné du morceau, il y a une rupture ; j’ai trouvé un petit piano à la con, comme ça, avec des petits arpèges… Et la voix est venue comme une évidence : j’avais écrit ce texte, j’ai donc pris le micro et fait une prise que j’ai gardée – « one shot », parce que si tu commences à faire cinq ou six prises en te disant à chaque fois : « Ce n’est pas bon », ça signifie qu’il ne faut pas le faire. Je n’avais vraiment rien décidé : c’est la voix qui s’est imposée d’elle-même. Et comme je marche exclusivement à l’instinct… En fait, l’album, j’aurai dû l’appeler Cerveau reptilien : c’est la peur, sinon l’ennui, qui régit mes démarches créatives…

Tu parlais un peu plus tôt de tes véritables influences. Sur l’album figure une reprise que tu avais faite par le passé, Hamburger Lady de Throbbing Gristle [extrait de l’album D.o.A: The Third and Final Report of Throbbing Gristle (Industrial, 1978), ndlr], qui apparaissait déjà sur une compilation caritative, A Tribute to Genesis Breyer P-Orridge (Unknown Pleasures Records, 2018) dont les bénéfices avaient été intégralement reversés à la chanteuse du groupe alors atteinte d’une leucémie…

C’est Unknown Pleasures Records, le label avec lequel j’ai signé, qui avait organisé tout ça ; et quand j’ai vu le projet, j’ai tout de suite répondu : « Oui ! » En revanche, c’est l’un des morceaux que je n’ai jamais faits sur scène… Et j’avoue que je le ferais bien – mais le texte est très long, très technique : il faudrait que je l’apprenne ! Ça raconte l’histoire d’une nana, une grande brûlée, qui arrive aux urgences… En fait, Genesis P-Orridge s’est procuré les notes des médecins concernant cette nana qu’eux-mêmes surnommaient « Hamburger Lady » tant elle était cramée : le texte est donc littéralement un rapport clinique de l’évolution de son état à l’hosto. C’est ultra violent. Ce morceau m’a toujours fasciné parce qu’il a un côté vachement inquiétant, mystique, très mystérieux… Et tout ça correspond assez à l’univers que j’affectionne : j’aime bien ce qui fait peur, et j’aime bien avoir peur. Hamburger Lady s’inscrit complètement dans ce côté vraiment flippant de la musique…

Grâce à cette reprise, tu confirmes aussi les affinités que tu entretiens depuis tout jeune avec d’autres styles de musique que la variété française, même indépendante, pour laquelle tu restes au service.

Et que je n’ai pas choisie ! Parce que tout s’est fait par hasard : à l’époque, j’habitais à Nancy, où j’ai rencontré Tom Novembre, au lycée, qui m’a présenté son frangin, avec qui ça a kiffé et avec qui je suis parti en tournée pour la première fois. Mais je ne m’étais pas dit dès le départ : « Je vais faire une carrière de musicien. Je vais aller dans des écoles pour devenir bon et pouvoir accompagner des gens comme lui. » Je n’en avais rien à foutre, de cette vie-là ! Je ne m’y étais pas destiné ! CharlÉlie en a été le détonateur, mais, comme j’aime à le dire, si je ne l’avais pas rencontré, je serais aujourd’hui charcutier, cordonnier ou plombier – parce que j’aime bien tous ces métiers-là, aussi. La musique que je jouais avec Tom et CharlÉlie, je la trouvais bien parce qu’il y avait un lien affectif avec eux, mais ce n’est pas une musique vers laquelle je serais allé naturellement. Une fois que je rentrais chez moi, j’enregistrais des cassettes avec des magnétophones, je cherchais des trucs, je bricolais des bruits… En fait, j’ai toujours fait ça ! Et j’ai toujours aimé ça ! Je me vois, à 16 ans, aller m’enfermer dans la piaule avec une fuzz, une chambre d’écho, mon frère et son synthé : on jouait un accord pendant des heures, et on appelait ça Les Histoires fabuleuses d’Alcide Grandpied – le personnage qu’on s’était inventé, qui nous faisait tripper parce qu’il faisait ce qu’il voulait…

« En fait, j’ai très vite compris ce qu’allait être ma vie quand j’ai commencé à faire de la musique pour les autres : "Putain, c’est génial ! Je vais faire une tournée de trois mois qui va me permettre de vivre les six prochains peinard et de poursuivre en parallèle mes projets de psychopathe, chez moi !" »

Comment expliquerais-tu cette double personnalité musicale ?

C’est vrai : je suis complètement bipolaire ! Je ne sais pas… J’avais 20 ans quand je suis parti sur la route avec CharlÉlie ; ça faisait donc trois ans que j’avais quitté le lycée et que je travaillais à la Sécurité Sociale quand il m’a appelé, un jeudi soir, pour me dire : « Mes Américains se sont barrés… » Il me parlait des musiciens qui jouaient sur Poèmes rock (Island, 1981), enregistré à New York. Moi, j’avais fait les maquettes et joué sur l’album précédent qui l’avait fait connaître, Pochette surprise (Island, 1978). « Écoute, je pars en tournée. Le premier concert a lieu dans deux jours. Il y a vingt-quatre morceaux à apprendre. J’ai envie que tu sois là. C’est à prendre ou à laisser. » Je lui ai répondu : « Ok » et j’ai raccroché. Je suis allé le retrouver le lendemain, on a répété pendant deux jours ; et je ne suis plus jamais retourné à la Sécu’. En fait, j’ai vite, ou très tôt, compris ce qu’allait être ma vie quand j’ai commencé à faire de la musique pour les autres : « Putain, c’est génial ! Je vais faire une tournée qui va durer trois mois, et qui va me permettre de vivre les six prochains peinard ! » Et donc de poursuivre en parallèle mes projets de psychopathe dans mon appart’, à Nancy : je foutais des micros dans le centre d’une pièce et je balançais des casseroles, des ferrailles contre les murs… J’enregistrais tout avec deux magnétophones – des deux-pistes, donc je pouvais faire plusieurs passages par bandes sans rien effacer –, et après, je bidouillais tout ça, je triturais mes bandes et mes sons, je rajoutais du live, des boîtes à rythme, parfois des voix – enfin, plutôt un langage inconnu… (rires)

Après cette première grande épopée CharlÉlie Couture, tu vas croiser la route de plusieurs artistes : les premiers, qui ont marqué la scène française de manière indélébile, s’appellent « Jacno », ancien membre fondateur de Stinky Toys et alors en duo avec Elli Medeiros, et Daniel Darc, ex-chanteur de Taxi Girl.

Daniel, c’était pour son premier album [Sous influence divine (Play It Again Sam, 1987), ndlr], produit par Jacno, avec qui je bossais alors. Mais je le connaissais déjà : depuis notre rencontre en 1984 dans un club parisien, la Régence, où il m’avait demandé de le planquer parce qu’il était en train de démonter un cendrier mural, on se croisait souvent, on buvait des coups et on se droguait ensemble… C’était une évidence de travailler un jour avec lui. Il y a eu Jacno, oui, et Daniel – que j’ai retrouvé bien des années plus tard, pour les tournées successives de Crèvecœur (Water Music / Mercury, 2004) et d’Amours suprêmes (Mercury, 2008) –, et puis – pfff… –, pas mal de trucs, en fait, après ! Mais la mémoire me fait défaut, parfois, et je n’arrive plus à ordonner la chronologie : je vois bien tous les noms, mais je ne les rattache pas forcément aux époques…

Tu as été aux côtés de tant d’artistes ! Il suffit de s’intéresser un minimum à ton parcours professionnel, que tu sois musicien, compositeur ou producteur, pour le voir jalonné d’une pléiade de noms : CharlÉlie Couture, Jacno, Daniel Darc, mais aussi [Marie-Claire] Buzy, Alain Bashung…

(m’interrompant) Ah ! Parlons-en, de Bashung ! Parce qu’il y a un malentendu : tout le monde cite tout le temps Bashung comme si ça avait été le mec avec qui j’avais beaucoup joué. J’ai envie de faire cette précision avec toi : j’ai fait quelques boulots de studio et des maquettes, chez lui, à l’époque de Novice (Barclay, 1989), des plateaux de télé’, ensuite, pour la promo’ d’Osez Joséphine (Barclay, 1991), mais aucune tournée. Donc, j’ai joué avec Alain, oui ; mais je n’ai jamais été son guitariste. Ça me gêne toujours de relire un papier avec cette « supercherie » dont je ne suis même pas l’auteur – parce que, souvent, je demande aux journalistes : « Si vous citez mon CV, ne le mettez pas, lui, ou alors en dernier, comme ça, comme une petite aventure. » Par exemple, j’ai bien plus travaillé et en studio et en live avec la chanteuse Arielle [Burgelin, ndlr], dont personne, malheureusement, ne mentionne jamais le nom…

« J’ai joué avec Alain Bashung, oui ; mais je n’ai jamais été son guitariste. Alors, je demande toujours aux journalistes : "Si vous citez mon CV, ne le mettez pas, ou alors en dernier, comme ça, comme une petite aventure." Bashung, c’est une anecdote dans ma vie de musicien. Par exemple, j’ai bien plus travaillé et en studio et en live avec la chanteuse Arielle, dont personne, malheureusement, ne mentionne jamais le nom… »

Et pourtant, Arielle fait partie de ceux que je définis comme les essentiels : CharlÉlie, Daniel, Buzy, que tu as cités, Christophe, aussi – qui m’a justement contacté après m’avoir vu accompagner Arielle sur scène –, et plus récemment, Jacques [Higelin], [Hubert-Félix] Thiéfaine… À côté de tous ceux-là, Bashung, c’est une anecdote dans ma vie de musicien. Voilà, c’est une rectification que je voulais faire depuis longtemps : je n’ai pas été le guitariste d’Alain.

Le regretterais-tu ?

Non. Pas du tout. J’aurais dû faire une tournée avec lui, celle d’Osez Joséphine. J’avais été sélectionné à la suite des auditions. Mais j’étais vraiment mal en point – je venais de perdre mon père –, et finalement, je n’en avais pas envie : il fallait que je quitte le bled où j’habitais, en Corse, où j’étais bien, pour me retrouver encore avec « des gars du métier ». Ça m’était difficile : je n’avais pas la tête à ça. Je suis arrivé aux répètes sans avoir appris aucun morceau, et je suis rentré en Corse au bout de quatre jours. Alain m’a appelé : « Bon, ben, on a décidé que ça n’irait pas. » J’étais content. Plus tard, j’ai retrouvé CharlÉlie. Et, surtout, il y a eu l’épisode Jad Wio, qui a duré longtemps.

Jad Wio, n’est-ce pas le groupe le plus proche de tes goûts musicaux et de ton univers ?

Très franchement, si. J’avais immédiatement acheté leurs deux premiers maxi [The Ballad of Candy Valentine et Colours in my dream (L’Invitation au suicide, 1984 et 1985), ndlr] à la Fnac après les avoir découverts : le côté duo boîte à rythme/magnéto au lieu de l’habituel basse/batterie, c’était quelque chose que j’aimais bien. À l’époque, je faisais déjà des concerts solo (Alice désigne une affiche de 1982 accrochée au mur, sur laquelle son nom côtoie notamment celui de Sonic Youth), déjà dans le même esprit – avec des parties enregistrées, des loops, des delays… Mais voilà que les Jad m’appellent : « Tiens, est-ce que t’as envie… ? » Je réponds : « Ouais ! » Du coup, j’ai fait un gros break de six ans. En fait, j’ai vécu ce fantasme du guitariste de groupe de rock, avec tous les excès que cela suppose. Et ça m’a fait un bien fou : parce que, musicalement, je m’y retrouvais, et parce que j’adhérais complètement à leur côté un peu cabaret gothique. Cet univers plein d’images fantastiques, surréalistes, qui échappe à la réalité – c’est de l’ordre du rêve, parfois cauchemardesque –et dans lequel tu te projettes très vite, c’est quelque chose que j’aime vraiment. Par exemple, je suis fan de Nosferatu (Prana Film, 1922) de [Friedrich Wilhelm] Murnau, j’adore [Howard Phillips] Lovecraft [écrivain américain connu pour ses récits fantastiques, ndlr], j’aime bien l’expressionnisme allemand et le mouvement Bauhaus même si c’est peut-être un peu austère : depuis tout petit, cette imagerie et ce bestiaire me bouleversent et me construisent. Si ça se trouve, je pourrais même te dire que je crois aux vampires – ouais, j’y crois à mort !

Pourquoi ta carrière ne bascule-t-elle pas à ce moment-là ?

Pourquoi je ne me suis pas lancé en solo ? J’ai mis mon projet en veilleuse pour jouer avec Jad Wio et ne plus faire que ça. C’est mon habitude, finalement, de trouver confortable d’être au service de quelqu’un ; peut-être aussi une trouille de galérer – ce doit être mon côté paysan, fils d’ouvrier, qui a peur de manquer. Ma personnalité était encore trop souple, malléable, pour avoir une autorité sur moi-même et me dire : « J’y vais ! » Et, très honnêtement, je pense que ce n’était pas encore exactement la musique que j’avais envie de faire. J’étais dans un fantasme ; je rêvassais : « C’est facile… » Aujourd’hui, c’est différent : avec les concerts, et maintenant l’album, je suis dans la réalité. Et je découvre la difficulté de lancer sa petite entreprise – comme l’aurait dit Alain. Et c’est bien, parce que je remets tout et même tout ce que je suis en question. Je n’ai plus de certitudes, pas forcément de doutes non plus mais des inquiétudes : « Est-ce que ça va être bien ? » C’est la première fois que je me demande : « Est-ce que je vais être bon ? » avant un live ; ou « Est-ce que je vais être pertinent ? » quand il s’agit de défendre l’album. D’habitude, je ne me pose pas autant de questions : je joue de la guitare, et hop !

Et qui donne une réponse à toutes ces nouvelles interrogations ?

Moi. Parce que l’avis des gens est généralement faussé. Évidemment, c’est sympa d’avoir de bons retours, mais je voudrais aussi que des gens me disent que mon projet les dépasse, et j’attends de lire des critiques totalement négatives. Tout le monde n’est pas forcé d’aimer ma musique ; je sais qu’elle n’est pas évidente à écouter : ce n’est pas un album que tu fous à l’apéro avec tes potes ou au bord de la piscine pendant les vacances, mais plutôt une aventure sonore en solo, au casque – bon, du coup, ce n’est pas avec ça que je vais faire Bercy ! Mais ce n’est pas bien grave puisque je n’aime pas cette salle : ça sonne mal, et il y a vraiment trop de monde ! (rires) L’album, je ne sais pas s’il est réussi, mais il me correspond tout à fait. Autre certitude : je suis très heureux de l’avoir fait. Très sincèrement, je l’ai enregistré, dans sa globalité, sans me poser de question, en un mois ; et quand j’ai eu fini les huit morceaux – j’aurais pu aller plus loin –, je me suis dit : « Ben voilà… J’aime bien, ça me plaît, comme ça. C’est vraiment moi. » C’est encore excitant aujourd’hui.

« C’est dans ces musiques dites expérimentales que tu peux approcher au plus près de toi-même : parce qu’il n’y a pas de formatage, pas de cadre, personne pour te dire de faire tel ou tel accord. Maintenant, j’assume le fait d’arriver sur scène et de surprendre les gens, et surtout le fait de casser cette image de rocker qu’on me colle ou que je donne aux gens : ouais, je déteste le rock. »

Avec cet album, tu laisses libre cours à cette envie de liberté et d’instinct qui te caractérise : on a accès à un son qu’on ne te connaissait pas, appelé drone.

Ce genre de musiques dites expérimentales a toujours existé de façon confidentielle. Pourtant, c’est dans ces musiques-là que tu peux approcher au plus près de toi-même : parce qu’il n’y a pas de formatage, pas de cadre, personne pour te dire de faire tel ou tel accord. Personnellement, j’aime bien bousculer les harmonies… Par exemple, j’ai enregistré ce morceau – Microtone, je crois , que j’ai volontairement écarté de cet album mais qui sera certainement sur le prochain – qui commence par un do, auquel j’ajoute un do dièse, et j’empile comme ça tous les demi-tons : ce n’est pas du tout harmonique, ça frotte de partout, mais ça crée une espèce de densité sonore, une matière un peu angoissante, une tension qui me plaît. Alors, bien sûr, ça existait déjà – je pense notamment au dodécaphonisme de [Arnold] Schönberg –, mais c’était écrit, réfléchi ; avec moi, c’est complètement l’inverse ! Et quand je le joue en concert, ça me fout dans une transe – comme si j’avais bouffé des champignons hallucinogènes, mais ce n’est pas le cas : c’est la musique seule qui me procure cet effet-là ! Je ne réfléchis plus, je « pars » : la musique inverse les rôles et me contrôle, me manipule, m’embarque. Et si elle parvient à embarquer le public, alors… Et puis, c’est une musique que j’entends tout le temps : elle est dans ma tête – il suffit que je me promène dans la rue pour penser : « Tiens, cette bagnole, elle fait un fa. Et l’autre, qui arrive, là-bas, elle fait un sol dièse », et entendre se croiser tous les bruits de la ville et les envisager comme une musique concrète ou presque, une musique enharmonique… ou « cacaphonique », selon. (rires)

Cet affranchissement trouve encore une interprétation dans le fait que cet album a longtemps sommeillé en toi, tout comme le travail du duo que tu formais avec Arnaud Dieterlen, Les Petits bras, qui a dormi une vingtaine d’années dans les cartons…

Oh, oui, Les Petits bras ! On s’approchait déjà vraiment du concept de ce que je suis en train de faire. Mais l’album [À pied (Xplose-Music, 2016), ndlr] – il y en a même deux : il en reste encore un à sortir ! – existait déjà physiquement depuis longtemps. Le mien, il est resté en moi – ce n’était pas le moment –, jusqu’au jour où j’ai enfin fait confiance à mon instinct : j’étais plus sûr de moi, et ça m’apparaissait comme une évidence. Ce jour-là, je me suis dit : « Voilà, et maintenant j’assume : le fait d’arriver sur scène et de surprendre les gens, et surtout le fait de casser cette image de rocker qu’on me colle ou que je donne aux gens ». J’avais cette boule remplie de pus, qu’il a fallu crever pour commencer à guérir. Ouais, je déteste le rock : je n’aime que les fringues, dans le rock. Et je suis très heureux de casser cette image dont je suis responsable, et déclarer : « Il y a ça aussi que j’aime. Et que j’aime vraiment. Fondamentalement. »

Le seul obstacle à cette nouvelle soif de liberté, est-ce la mise à nu ou bien la mise en danger ?

Il n’y a aucune peur. J’ai la chance d’être seul – parce que je ne suis pas au milieu des autres, à essayer d’arrondir les angles –, d’être seul avec moi-même, de me redécouvrir. Cet album, c’est comme si je me baignais à poil au milieu de l’océan… C’est une putain de liberté, quoi ! Et j’y prends goût ; ça devient même un peu addictif : je suis déjà en train de prévoir le deuxième album, pour tout te dire. J’ai même prévu de réduire toutes mes activités annexes pour pouvoir m’y consacrer au maximum : ça me passionne ! Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre que je n’arriverai finalement pas à refaire les live en studio. Qui dit live dit public, et c’est le public qui te donne le carburant nécessaire, qui nourrit ton moteur. Chez moi, c’était la panne : je n’arrivais pas à improviser. Alors, j’ai construit davantage les morceaux, je les ai réorganisés, j’ai enregistré d’autres pistes et procédé à des collages un peu partout – résultat : l’album va être dur à jouer sur scène… Mais c’est vraiment quand j’ai admis l’idée de devoir composer une musique improvisée – un paradoxe total ! – que je me suis libéré et senti bien. J’avais enfin pris conscience qu’il fallait que je fasse un album, et que « FEU brûlé » – les live, le concept, même le nom, tout sauf le parti pris –, c’était fini. Je venais de franchir la frontière entre un pays et un autre. « Et la prochaine étape », comme dirait mon plus jeune fils, « tu vas l’appeler “EAU mouillée” ? » (rires) En tout cas, cet album, c’était mon feu vert – tiens, j’aurais dû l’appeler comme ça : après « FEU brûlé », Feu vert ! (rires) Et aujourd’hui, j’ai le sentiment que rien ne m’arrêtera – sauf le jour où je vais crever. Mieux vaut être un vieux compositeur qu’un vieux rocker : voilà ma pensée… Qui sait, peut-être qu’à 75 ans, j’aurai déjà dix disques derrière moi, et on organisera une kermesse rétrospective, avec des saucisses et des majorettes ! (rires) En tout cas, pour l’instant, comme tu l’as bien compris, cet album, c’est ce qui me raconte le mieux – plus que tout le reste.

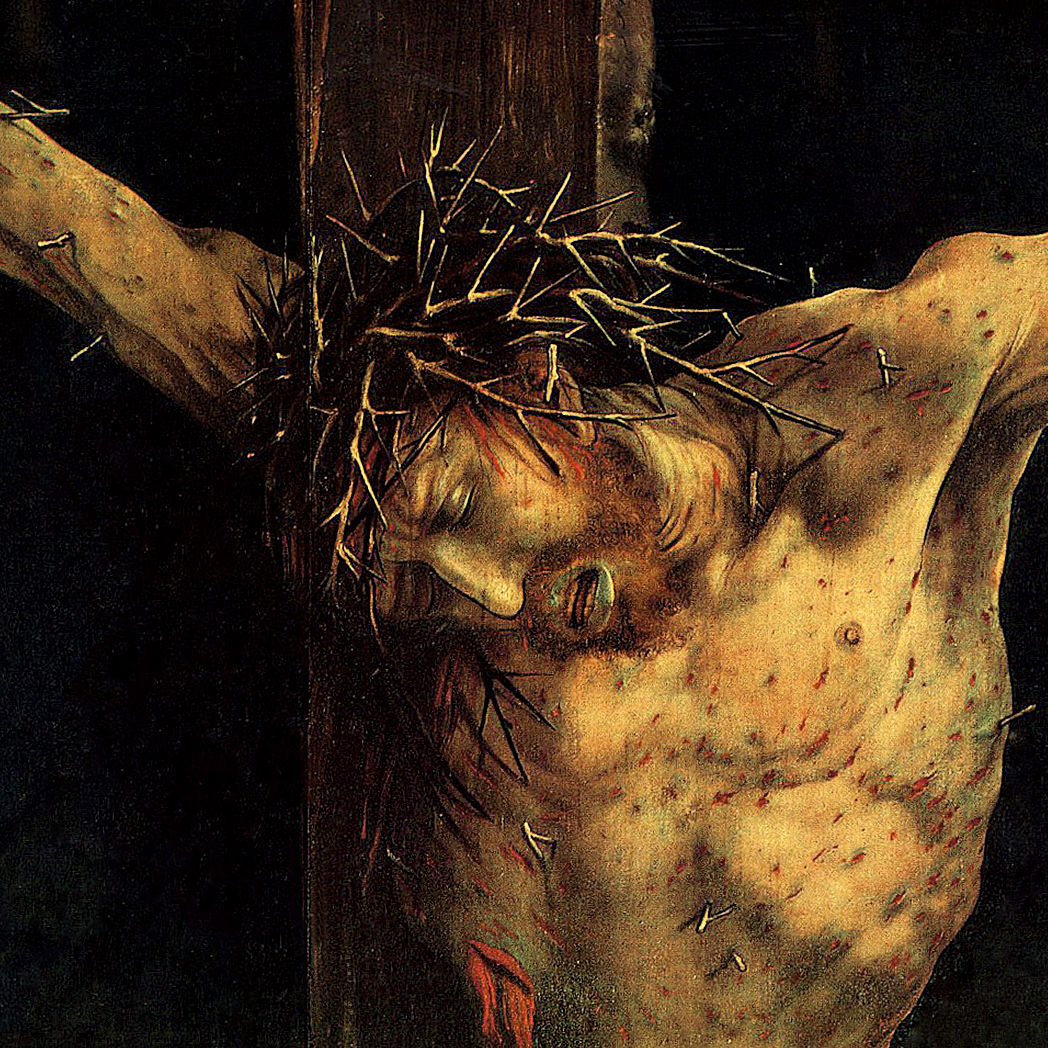

Avec .1, tu dévoiles également ton admiration pour d’autres arts. La littérature, d’abord, à travers l’extrait d’un roman de Joris-Karl Huysmans magistralement déclamé sur le titre Clous.

Pendant l’enregistrement de l’album, j’étais en train de relire Là-bas (Tresse & Stock, 1891), duquel est extrait le texte qu’on entend sur le morceau que j’ai appelé Clous – ce titre m’a semblé évident. Dans le bouquin, le personnage parle d’une Crucifixion – dans un triptyque de [Matthias] Grünewald [le Retable d’Issenheim (v. 1512-1516) fermé, ndlr]. Il la décrit presque à la manière d’un rapport d’autopsie : tu sens vraiment que le Christ est en train de crever. Et dans la peinture, souvent, quand on représente Jésus sur la croix – petite précision : je suis mystique, mais athée –, il est beau, super musclé, droit comme un i même si on sent que ça pique un peu les mains, les clous : bref, hors de question de foutre un Christ dégoulinant de sang, de pus, de merde, horrible, le visage révulsé… Et pourtant, tu mets un mec sur une croix pendant des heures, le corps s’affaisse, les liquides tombent, et la mort arrive… Huysmans décrit vachement bien cette réalité. Et quand j’ai lu le texte, j’ai encadré ce passage-là – je n’ai pas tout pris, parce que ça fait quatre pages ! – en me disant que j’aurais pu, voulu écrire cet extrait : c’est vraiment ce que j’aime, et ça rejoint le propos de Hamburger Lady, c’est-à-dire l’histoire très crue de quelqu’un en train de mourir. À l’origine, je voulais faire réciter plusieurs personnes, mais ça ne collait pas ; moi-même, j’ai essayé de le lire, mais ma voix, vraiment, ça n’allait pas. Et puis j’ai rencontré Marc Hurtado [cofondateur du groupe Étant donnés, ndlr], dont j’étais fan depuis longtemps – il a souvent accompagné Alan Vega [chanteur du duo électro-rock Suicide, précurseur du mouvement punk, ndlr] sur scène [les deux musiciens ont notamment collaboré ensemble sur l’album Sniper (Le Son du Maquis / Harmonia Mundi, 2010), ndlr] : Marc fait maintenant partie de ce cercle intime, restreint… « Marc, tiens, si ça te dit, voilà le texte, voilà le son : démerde-toi. » Deux jours après, j’ai reçu une voix – pfff ! – complètement habitée, un flot dantesque, des hurlements : on avait l’impression que le Christ lui-même se voyait mourir. Évidemment, je n’ai rien retouché : c’était tellement phénoménal ! Et unique : il ne le refera jamais. Du coup, je ne sais pas si j’arriverai à la faire sur scène : je ne vais quand même pas mettre sa voix en playback ! C’est d’ailleurs un peu chiant, parce qu’avec ce genre de musique, tu es contraint : ce morceau, par exemple, qui n’a pas de couplets-refrains, c’est une espèce de montée – et non pas une descente – aux Enfers, et c’est dur de rejouer ça en live. Pour revenir à Huysmans, j’étais content de le redécouvrir cette année : c’est [Denis] Bortek, de Jad Wio, qui m’avait fait lire À rebours (G. Charpentier et Cie, 1884) à l’époque où j’étais avec eux. J’avais immédiatement adoré l’univers de cet auteur. Tiens, ce n’est certainement pas un hasard si je fais le lien avec Bortek…

Effectivement, il me semble que depuis le début de l’interview, tu recomposes ta famille artistique proche…

C’est-à-dire que je me souviens comme certains m’ont beaucoup apporté : il faut croire que ça me revient petit à petit, à travers ce que je te dis et bien évidemment ce que je fais depuis quelques mois déjà…

Y aurait-il, sur l’album, certaines influences inavouées ?

Je ne sais pas – je n’y avais encore pas réfléchi… Il y a plein de gens et personne à la fois… J’imagine que CharlÉlie est présent sur l’album parce qu’il m’a montré qu’il fallait toujours bosser, sans douter, avec désir et volonté : « Allez, 09h00 ! Un café, et on y va ! » Évidemment, Daniel, aussi, est là, parce qu’on se rejoint sur ce côté mystique – bon, lui, il était croyant –, un peu : « On essaye de toucher le ciel », qu’on ait pris des drogues ou non, « de s’approcher d’un truc qui nous dépasse » – et faire de la musique, parfois, justement, ça te dépasse, parce que tu ne maîtrises pas tout. Ouais, on peut dire qu’il y a du guest : un peu tout le monde, en fait…

Le choix de cet extrait signé Huysmans, critique d’art, en dit aussi beaucoup sur tes goûts en matière de peinture. La pochette de .1 est d’ailleurs la reproduction d’un tableau d’un peintre contemporain, Charles Belle.

Je suis tombé par hasard, un jour, sur son site internet ; et quand j’ai vu cette toile, La Face luisante, je me suis dit : « Putain, c’est ça, la pochette ! » Instantanément. Ça ne faisait aucun doute. J’aime la peinture, évidemment, parce que c’est une musique folle qui se tait, silencieuse ; parce c’est une improvisation : tu ne reviens jamais trop en arrière, même si tu peux procéder par couches ; et puis parce que c’est une œuvre unique : il n’y aura qu’un exemplaire de la toile, un seul objet malgré toutes les illustrations qu’on en trouvera dans les livres. Ça me fascine, je trouve ça fabuleux. Et la peinture me fait rêver, tout autant que la littérature. Je vais au musée, je vois des toiles, et je fais : « Waouh ! » Des gens comme [Jackson] Pollock, [Jean-Michel] Basquiat, [Pierre] Soulages, [Pierre] Alechinsky, un peu extrêmes, qui se donnent complètement… Le Jardin des délices (entre 1494 et 1505) de Jérôme Bosch, c’est super beau !

Ta musique, tes ambiances, pourraient évoquer le clair-obscur, mais tu ne cites aucun peintre de ce genre.

Non, c’est vrai. En fait, je n’y pense pas. Alors je suis un peu ingrat : je ne cite pas ces influences-là.

Et pourtant, à l’instar d’un Caravage, tu plonges le monde terrestre dans l’obscurité, dans l’ignorance. Et là où le maître italien accentuait l’intervention divine par la lumière dans ses tableaux, toi, tu accordes une certaine importance à l’image religieuse catholique en faisant référence à la crucifixion, au purgatoire…

C’est pour mieux me défaire de l’éducation judéo-chrétienne que j’ai reçue, qu’on m’a imposée. Gamin, j’habitais dans un petit village ; il fallait absolument aller à l’église, faire sa communion. Bref, ta vie se résumait à n’être qu’une pauvre merde qui doit aller le dimanche à la messe, se confesser – parce qu’on t’élevait dans le péché, pas du tout dans la confiance en toi –, et suivre les préceptes d’un mec dont on n’a jamais démontré l’existence, qui vont modeler voire détruire la vie de personnes ! Alors peut-être que le mysticisme, c’est justement une façon de me réapproprier tout ça, en trouvant des côtés sympas à l’au-delà, mais surtout de m’en affranchir : j’en ai trop souffert, petit. Je n’ai rien contre les religions – tant mieux si chacun y trouve quelque chose dont il a besoin –, et je n’ai pas à donner mon avis là-dessus. En revanche, je n’ai pas du tout envie de suivre une religion : personne n’a à me dire ce que je dois faire. Ma religion, c’est ma propre conscience : si je fais une merde, je le sais ; mais je ne fais pas tout le temps que de la merde ! Or, souvent, les religions n’insistent que sur tes mauvais côtés. Et te donnent les bons alibis pour faire de la merde, aussi.

Ni Dieu ni maître ?

L’expression est trop apparentée au mouvement anarchiste… Des maîtres, si, parce qu’il y en a énormément… Je me vois d’ailleurs comme un samouraï au service des autres – j’aime cette idée d’aller se sacrifier pour quelque chose –, mais je n’ai pas de dieu… J’aurais plutôt pour devise : « Essaye de devenir ton propre maître » – c’est pas mal, déjà ! Et j’ajouterais : « Mais, surtout, ne crois pas – jamais – que tu es un dieu ».

Le projet initial, après « FEU brûlé », c’était de réaliser un film et, bien entendu, d’en composer la bande son.

Ouais, ce serait bien…

« Ce serait » ? Tu n’as donc pas abandonné cette idée ?

Pour l’instant, tout reste ouvert. L’idée n’était pas de sortir un album, mais de faire une vidéo de 45 minutes ou je ne sais pas combien, que j’aurais balancée sur YouTube, parce qu’aujourd’hui, c’est le meilleur support qui soit, et qui permette de réunir plein d’univers. Mais finalement, c’était vachement ambitieux pour ce projet-là. Alors, pourquoi pas garder cette idée en tête pour le prochain, et réaliser un rêve de gosse – parce que j’aime l’image, évidemment.

Tu as récemment étoffé tes liens avec le cinéma : non seulement tu es devenu proche de la comédienne Sandrine Bonnaire, suite au documentaire qu’elle avait consacré à Jacques Higelin, Ce que le temps a donné à l’homme (ARTE France / ADLTV, 2014), mais cette année, tu signes la chanson J’encule le Pape dans La Lutte des classes (Karé Productions / UGC / Orange Studio / France 2 Cinéma, 2019) de Michel Leclerc et tu figures au casting du dernier film de Marion Laine, Une autre que moi (Apsara Films, 2020).

Ce film sortira en janvier prochain, je crois. Et j’y ai un rôle autrement plus important que celui du crétin qui chante J’encule le Pape – je tiens à préciser que c’est Michel qui a écrit les paroles : moi, j’ai seulement composé la musique et enregistré le morceau en studio avec un groupe ! –, même si c’était drôle. En fait, ce ne sont que des hasards… Le film de Marion, c’était une belle expérience. Je ne suis pas comédien ; alors, parce qu’on est amis, Sandrine, qui joue aussi dedans [c’est la troisième collaboration de l’actrice avec la réalisatrice, après Un cœur simple (Rezo Productions / Arte France, 2008) et le téléfilmCe soir-là et les jours d’après (EndemolShine / Caminando Productions, 2019), ndlr], m’a vachement aidé : « Attends, on ne ferait jamais ça dans la vie ! Et dans un film, c’est comme dans la vraie vie ! Donc, fais-le comme ça… » Quand ça n’allait vraiment pas, elle venait toujours me conseiller, hors caméra. Bon, parfois, elle se foutait aussi de ma gueule… On s’est bien marré, tous les deux. Sandrine, c’est mon pote. Comme tu l’as dit, je l’ai rencontrée grâce à Jacques. On est devenus amis tout de suite. Et quand Jacques est mort, on s’est retrouvés tous les deux, là-bas, devant lui, allongé sur son lit… Comme on est très liés, ça m’a paru évident de lui rendre hommage tous les deux, un peu main dans la main, au Cirque d’Hiver [pour les obsèques de Jacques Higelin, le 12 avril 2018, ndlr].

On voulait faire un truc très simple, et on a finalement improvisé : Sandrine a eu l’idée du poème [Le Mort Joyeux, de Charles Baudelaire, extrait des Fleurs du Mal (Auguste Poulet-Malassis, 1857) ndlr], et je savais que Jacques aimait bien le blues – mais je t’avoue que je me suis bien planqué derrière Sandrine, à faire « gling-gling », trois accords à la con : de toute façon, se trouver à deux mètres d’un mec que tu aimes beaucoup et qui est dans une boîte en bois, ça te coupe un peu les pattes, quoi…

Bref, sur le tournage d’Une autre que moi, j’ai vécu de bons moments… Alors, après, si ça devait se représenter… Bon, on m’a bien déjà proposé récemment un rôle de vieux dealer, juste sur une scène ou deux, dans une série pour Canal+ : j’ai refusé, je trouvais ça un peu con, et cliché. Mais s’il y a des trucs bien, ça peut le faire – ça me plaît, ouais. En vérité, je voudrais vraiment faire mon film. Et pourquoi pas tout seul, avec un iPhone ? Ou, sinon, avec Marc Hurtado [également réalisateur de films et documentaires, ndlr], qui chante sur Clous, parce qu’avec lui, ce serait un peu « hors des clous » (rires) – oh, c’est foireux comme jeu de mots ! J’adore son esthétique, vachement naturelle, naturaliste : les films de Marc, c’est de l’eau, des matières, et puis ça t’emmène dans un imaginaire, un autre domaine, sans qu’il y ait forcément une logique ni temporelle ni intellectuelle. J’ai une vision assez proche de la sienne. L’un de mes cinéastes de chevet, c’est [Andreï] Tarkovski : je suis fan ! C’est plein de liberté, de propos forts et denses, de belles images. Et son cinéma aborde aussi le thème d’une autre réalité, presque toujours avec un rapport au végétal : j’ai en tête le tout début de Solaris (Mosfilm, 1972), avec cette rivière et son cresson ; Le Miroir (Mosfilm, 1975), aussi, qui se déroule entièrement à la campagne – ce film est fabuleux, vraiment très, très beau – ; et surtout Stalker (Mosfilm, 1979) – un de mes films préférés –, cette incroyable métaphore, puisque ça se passe dans une zone où personne n’a le droit d’aller, et où seuls les fous se risquent.

Une fois encore, c’est un art que tu approcherais en autodidacte, sans en apprendre la grammaire…

Surtout pas ! Comme ça, tu peux constamment te réinventer. Et surtout, te passionner : pris par la passion, tu n’es pas pris au piège de l’obligation de rendre un boulot, et c’est donc une vraie expérimentation – très jouissive, je pense, parce que tu sais ce que tu veux et par conséquent ce que tu vas avoir, et, surtout, parce que tu peux le faire tout seul, sans que ça te coûte un rond. En fait, ça me paraît difficile de demander à quelqu’un d’autre de faire un film qui corresponde à mon univers – je vais être super chiant ! J’ai vraiment envie d’avoir, comme dans la musique, une totale liberté. J’aime bien la notion d’instinct dans le cinéma. [David] Lynch aussi, je suis fan. Pourquoi ? Parce que ça échappe à tout : les scénarios, si toutefois il y en a, sont complètement obscurs. Je pense qu’il ne se refuse rien : il se laisse aller. Alors, évidemment, Lynch, il a une sacrée technique – l’image est toujours d’une maîtrise totale –, mais le mec fait ce qu’il doit faire : c’est-à-dire que ce ne sera pas forcément du goût de tout le monde, mais c’est sa vision. Tout comme la littérature et la peinture, le cinéma est une porte qui permet d’aller dans un autre monde. Il y a mille façons de faire un tableau, mille façons de faire un morceau. Il s’agit donc de trouver la bonne. Et c’est évidemment ta façon de faire qui sera la bonne, avec, une fois encore, de la passion, et sans obligation. Par exemple, moi, je n’avais aucun impératif, aucune obligation de réaliser cet album : je n’ai signé de contrat nulle part ; et quand j’ai rencontré Pedro [Peñas Robles], d’Unknown Pleasure Records, je n’avais pas même l’idée de faire un disque ! En fait, on a passé un bout de soirée ensemble après le « Tribute to Alan Vega » organisé par Marc Hurtado [et Alain Lahana, le 23 Juin 2018 à L’entrepôt (Paris), sur une idée de Liz Lamere, veuve d’Alan Vega, ndlr] auquel j’avais participé ; et au cours de notre discussion, Pedro m’a demandé : « Est-ce que tu as un label ? », je lui ai répondu : « Non. » « Ok. Je suis ton label. » Point barre. Ça s’est fait comme ça, sans que j’aie besoin de démarcher – d’ailleurs, je me serais peut-être fait jeter, qui sait ? Pedro, lui, il a kiffé tout de suite le projet : « Ouais ! Ça me plaît ! » Il a senti le truc et il y a mis les moyens nécessaires… Il y croit à mort. Et puis, il a compris cette liberté dont j’avais besoin : il me laisse le champ libre. C’est une histoire d’amour, d’amitié, de sentiment fort : c’est encore et toujours la passion – il a rallumé le feu, quoi.

« Dogfruit, c’est une vraie chanson d’amour : elle parle d’un amour qui ne se maîtrise pas, déliquescent, qui n’est même pas sûr de perdurer à la fin de l’hiver ; c’est aussi un moment de vie, une émotion un peu délicate. Et quand j’écoute Barbee la chanter, ça me fout la chair de poule, ça me mouille les yeux… »

La dernière révélation faite aux auditeurs à travers ce premier album, c’est justement quel grand sentimental tu es…

Ouais…

En résonnance à ta voix et tes mots qui ouvrent .1, il y a ceux de Barbara « Barbee » Renaudeau, ta compagne mais aussi ton âme sœur dans le duo que tu formes avec elle à la scène, Berline, qui viennent clore le disque. Cela tient encore de l’évidence : il était fondamental, semble-t-il, qu’elle apparaisse sur ton premier album, et que vous parliez d’amour ?

Absolument. L’amour, c’est la base de tout. Mais quand tu vis une histoire avec quelqu’un, parfois, cet amour, tu ne sais pas le montrer, ou tu t’y prends mal… Dogfruit, c’est une vraie chanson d’amour : elle parle d’un amour qui ne se maîtrise pas, déliquescent, qui n’est même pas sûr de perdurer à la fin de l’hiver ; c’est aussi un moment de vie : une émotion un peu délicate, écrite sommairement en anglais. Le titre est inspiré de Strange Fruit de Billie Holiday [en fait un poème initialement intitulé Bitter Fruit, écrit en 1937 par Abel Meeropol, mis en musique et plus tard proposé à Billie Holiday, qui interprètera dès 1939 ce que l’on considère aujourd’hui comme la première protest song de l’Histoire, ndlr] – une chanson assez sordide qui raconte, d’un air nonchalant, tous ces blacks pendus à des arbres pendant les barbecues du Ku Klux Klan… – et la musique est celle d’un morceau qui terminait mes live, Le Puits, et sur lequel j’ai posé ce texte que je ne chantais au départ que sur Maria. Je me suis dit que je tenais là une bonne idée : j’ai filé le texte à Barbee, et je l’ai enregistrée – elle aussi, elle l’a fait en une « take ». C’est un peu notre histoire d’amour à tous les deux, et chacun pouvait en livrer son interprétation – après tout, chacun vit l’amour d’une manière différente. Résultat ? Elle me donne une autre vision, me raconte une autre histoire : quand j’écoute Barbee la chanter, j’ai vraiment l’impression de ne pas l’avoir écrite. Et sa voix ! Quand je l’entends, ça me fout la chair de poule, ça me mouille les yeux… Voilà pourquoi ça me paraissait indispensable, significatif, même, qu’elle soit présente, avec ce texte, dans ce disque – et surtout de le conclure.

Avec ces âmes en peine qui dialoguent sur Maria et Dogfruit, avec les sons d’une véritable tempête dévastatrice pour point de départ du premier et cette référence soutenue à Strange Fruit pour le titre du second, où se trouve, finalement, la quiétude recherchée dans « FEU brûlé », concept avec lequel tu déclenchais le fracas pour atteindre une certaine tranquillité, tu témoignais d’une société violente en quête de la beauté du monde ?

Ah, toujours ce côté un peu dévasté… J’aime bien ; je m’en nourris, même : j’adore les auteurs torturés… Mais tu as raison, il n’y a aucune quiétude : ce disque, ce n’est que de l’inquiétude. Disons qu’il y a parfois des moments pas terribles, dans ta vie, où tu doutes de tout sauf de ta musique. C’est quand j’ai ressenti ça que je me suis mis à enregistrer : « Bon, allez, je me fous là-dedans, comme ça, je ne réfléchirai pas à autre chose », et ça a été non-stop pendant un mois. Le projet de l’album est arrivé à point nommé, en fait. Après, ce n’est pas un état malheureux, mais ce n’est pas un état heureux non plus…

Serait-ce de la mélancolie ?

Totalement ! C’est un sentiment que tu ne domines pas, mais qui ne t’écrase pas bien qu’il soit permanent. Ouais, je suis quelqu’un de très mélancolique. Et si je raconte souvent des conneries, c’est surtout pour faire bonne figure. J’en ai peut-être besoin, de cette mélancolie… Et puis, ça rejoint encore mes penchants neuneus-romantiques : par exemple, je suis fan des Hauts de Hurlevent (Thomas Cautley Newby, 1847) [roman d’Emily Brontë, ndlr], parce que ça me parle, ce côté tourmenté, torturé – on l’a tous ! Et parfois, il en sort quelque chose…

Avec Barbee, vous avez réalisé, non sans difficultés, deux albums sous le nom de Berline : Boa Club (Eléa, 2009) et Kilomètres (Xplose-Music, 2017). Mais je sais que tu es aujourd’hui plus accaparé par Z Project, le projet solo de Barbee. Que représente cette nouvelle collaboration pour toi ?

Z Project, c’est une façon de se retrouver… Mais sans avoir le poids de Berline : « Allez, il faut qu’on fasse un troisième album ! » – parce que, même si on en a les bases, on n’a de nouveau pas de label. Berline, c’est assez compliqué : on est tout le temps deux, on s’engueule, on se prend la tête avec des « Moi, je ne suis pas d’accord ! » J’ai compris que Barbee avait elle aussi son univers, surtout musical, que je ne respecte pas forcément au sein de Berline : avec ce groupe, j’ai toujours cherché à m’échapper du rock pour aller vers quelque chose de plus impressionniste, alors que Barbee, elle, est fan de nanas comme Coucou Chloé ou FKA Twigs. Donc, Z Project nous permet de nous retrouver aussi musicalement. Je me suis mis entièrement à son service : « Tu veux ça ? Ok, je te le fais, parce que je sais que tu en as besoin. » C’était important pour moi. On a commencé à bosser là-dessus de manière complètement instinctive il y a deux, trois mois, un peu avant les grandes vacances – dès que j’ai eu terminé mon album, en fait. Elle est revenue à la maison, un soir, avec quelques textes d’une Kabyle de 65 ans qu’elle avait rencontrée, dont un, vachement beau : Le Doigt sur la bouche, qui a pour sujet navrant mais fort la pédophilie – avec un père qui répète à sa fille : « Surtout, tu n’en parles pas ». Barbee a rectifié certains mots qu’elle jugeait trop poétiques, et elle m’a demandé : « Tiens, j’aimerais bien enregistrer cette chanson, la chanter et l’offrir à cette dame, parce que je l’aime bien. Elle m’a fait cadeau de son texte, alors, si on peut mettre une musique dessus, elle sera contente. » Finalement, on s’est dit : « Faisons tout un truc avec ça ! » Et Barbee a imaginé un concept qui est franchement pas mal autour de ces textes : je ne le dévoile pas, mais c’est de la belle poésie, en français, un peu « politiques », pas du tout féministes même s’ils dénoncent souvent la souffrance faite aux femmes. On a déjà deux chansons qu’il faut que je finalise, et on en a deux autres à faire pour sortir un EP. C’est évidemment plus « pop » que mon bordel puisque j’essaie de m’approcher le plus possible de son univers musical – il y a même un dont elle a trouvé les bases elle-même et que je me contenterai d’arranger. Après, évidemment, il y aura des images. Mais j’en ai déjà trop dit…

L’album est dédié à tes quatre enfants et aux deux femmes de ta vie. C’est une autre déclaration d’amour, n’est-ce pas ?

La famille, c’est tellement plus important que la musique ! La musique me permet de passer le temps, me désangoisse ; mais la famille me rassure. C’était une manière de leur dire : « Merci de me supporter depuis toutes ces années, avec mon caractère à la con, et mes absences même quand je suis dans l’appartement » – parce que je ne suis « plus là » quand je suis dans mon studio –, « Merci de me tolérer, donc, et de me donner cette importance. Merci aussi de m’avoir fait confiance de m’avoir aidé à faire cet album. »

Tes proches ont-ils eu un avis, un regard critique à donner sur l’évolution de ton projet ?

Non. Mes enfants sont souvent venus à des live, sont revenus avec leurs petits copains… Ils m’ont donné confiance en me disant : « Ouais, papa, vas-y ! C’est bien : c’est toi, c’est vraiment toi ! » Mais s’ils n’avaient pas aimé, ça n’aurait rien changé : on ne peut pas commencer à douter parce que ça ne plaît pas à quelqu’un. Et comme je te le disais tout à l’heure, si ça me plaît à moi, c’est que c’est bon, que je l’assume. Là-dessus, c’est eux qui m’ont fait confiance. Mais je n’ai fait écouter le disque à personne. Sauf Pedro, au fur et à mesure de mes avancées, mais il m’a vraiment laissé faire ce que je voulais. De toute façon, s’il m’avait dit : « Non, je n’aime pas », je lui aurais répondu : « Ben écoute, on ne le fera pas ». Le seul avis qu’il m’ait donné, c’est à propos du morceau C10H15N – c’est le nom de la molécule du crystal meth’ –, qui faisait 18, 20 minutes à l’origine ; Pedro m’a dit : « Ce n’est pas possible. Ce titre est trop long, et on va totaliser 70 minutes. On ne pourra pas sortir l’album en vinyle », et il avait raison. J’ai donc repris toutes les pistes, j’ai coupé dedans et finalement fait deux morceaux avec l’original – le deuxième est un clin d’œil à [Jimi] Hendrix puisqu’il s’intitule Slight Return [sous-titre de Voodoo Child, qui figure sur le dernier album de The Jimi Hendrix Expérience, Electric Ladyland (Track Records, 1968), ndlr]… Mais même Pedro a fini par s’impatienter : « Bon, il serait temps que tu m’envoies des sons », parce que je devais lui rendre mon boulot en décembre dernier et que je ne lui ai filé toutes les tracks pour le mastering que le 21 juin – le jour de la fête de la musique, mais ça, c’était un putain de hasard !

On ne saurait évoquer l’amour sans la mort : .1 semble littéralement hanté…

La mort est omniprésente, oui, parce que j’ai perdu plein de monde, depuis quelques années – et ça continue, j’en perds de plus en plus : forcément, à soixante balais, tu as plus de chance d’enterrer les gens que de les voir naître ! Alors l’album est hanté par ces pertes, par tous ces thèmes gothiques récurrents dont on a parlés, et par l’idée de ne pas savoir ce qu’il y a après, ce qui t’attend…

Tu l’as annoncé à demi-mot : ton public peut-il espérer un deuxième rendez-vous ? Un .2, peut-être ?

À partir de fin novembre, je serai complètement disponible pour ce projet, donc je vais vraiment mettre un gros coup d’accélérateur sur une possible tournée et commencer à réfléchir voire faire un deuxième disque. Je sais à peu près – enfin, vaguement – où j’ai envie d’aller : il y aura davantage de voix – je vais chanter plus –, sur des ambiances beaucoup plus minimalistes, « dronesques », et toujours sans rythmique – foutre des beats, des basse/batterie, ça me saoule, en fait. .2 aura donc forcément la même couleur que .1, mais ne sera pas plus lumineux : il sera certainement encore plus sombre – peut-être moins violent, mais définitivement plus sombre.

.1, D’ALICE BOTTÉ (UNKNOWN PLEASURE RECORDS, 2019)

Mickaël Pagano, 2019

© PHOTOS : DR, ARCHIVES PERSONNELLES ALICE BOTTÉ, STÉPHANE DÉVÉ, MAH DUBOY, JESSICA FORDE, SÉBASTIEN GREPPO, LARA HERBINIA,

FRÉDÉRIC HUIBAN, MARC HURTADO, MÉLANIE LE PORTIER, AUDREY MORAUX, MICKAËL PAGANO, BARBARA RENAUDEAU, ROSA ROCCA-SERRA